�\���C���G�b�Z�C

���y�E����E�ЂƁE�H�E�{�E�E�E�����G�b�Z�C��

- 4��6���i�y�j�ŐV�E���i���!!

�@�P�X�W�R�N�J�݂̓����y�����́A���N�łR�T�N�ڂ��}���܂��B �@�g���߂���ō��̉��y���h�����b�g�[�ɏ�������̋���̑����搂��A �n���ɃR�c�R�c�ƃ��b�X���𑱂��Ă��܂����B �@�������ł́A�u�t�̗p�ɂ�����A����������������܂��B�Y���w�@�C���� �ł��邱�Ɓi�Y�呲�⎄���̉��呲�Ǝ҂́A���t�͂�w���͂ɂ����āA����� ���l������ȏ�ƔF�߂���ҁj�A�w�����邱�ƂɔM�ӂ����邱�ƁA���i�� ���邭�l�i�I�ɗD��Ă��邱�ƁA�̂R�_�ł��B �@�S���I�ɂ݂�A���̂悤�ȏ����ɊY������搶�͑�������������ł��傤 ���A���̃��x���̐搶���������Ń`�[����g�ݎw�����Ă��鉹�y�����́A�S�� �ł��܂�ł��傤�B����́A�Q�n���ݏZ�ł��A��蒼���Ȃ��ėǂ��ō����x���� ���b�X���������Ă��������Ƃ����n�Ǝ҂̎v���̌����ł��B �@�ЂƂ�̐l�Ԃ̎v�����A�F�X�ȕ��̋����Ƃ����͂āA�傫���������t�� �Ȃ�܂����B �@�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z��ⵋȂ�S�����i�����j���[�X�� �P�����Ōf�ڂ��܂������A�R���P�Q���̓����Y�p��w���i���\�ł́A�Q�������i���A ����ɕ����܂����B �@�Y��ɍ��i�����͎̂��̒ʂ�ł��B �@�s�A�m��U K�N�i�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�j �@���B�I����U A����i������{��w�����w�Z�j �@�Y�������Y��̓����̓G�X�J���[�^�[���ł͂Ȃ��A���Z�A�\���t�F�[�W���A �Z���^�[�����S�ĊO�����Ɠ��ȖځA�������ŐR������܂��B�P���A�Q�������ł� ���Z�̏o����������Ηe�͂Ȃ����Ƃ���܂����A�Z���^�[�����ł��_�����B�� �Ȃ���A�ŏI���i�Ɏc�邱�Ƃ��o���܂���B�Ƃ�����ŁAK�N���撣���Ď�� ���ꂽ���i�ł��B �@A����͏��w�R�N���̎��Ƀ��@�C�I�����̃N���X�ɓ����B�����͎�ŁA�Ƃ��� ���Ƃł������A����܂ŏK���Ă����Ȃ̂����^�|�@�𐔔N�Ԃ����Ē����܂����B �T�N���̎��ɉ��y�Ői�w���邱�Ƃ����ӁB���i��ΐ搶�̒��J�Ȏw���Ń��L���L�� �r���グ�A���@�C�I�������Y����܂��傤�A�Ɛ搶�Ɍ����Ă��������郌�x�� �܂ŏ�B���܂����B�R�O���N�L�O�R���T�[�g�̎��̎���搶�̃��B�I�������܂�A ���̉��Ɋ������ă��B�I���ɓ]�����邱�ƂɁB���Q����y������B�I���Ɏ����ւ��A �����̐搶�Ɏt�����܂����B���B�I���֕ύX���ĂP�N���A��������Ɛg�ɕt���� ���@�C�I�����ł̑t�@�ƖL���ȉ��y���A�����ĉ��F���]������A�Y�����S���̓S�ǂ� ���B�I���g��ł��j��A�����Y�升�i�Ƒ�����܂����B �i��N�S���قǂ̃��B�I���g�Ȃ̂ł����A�O�����Ƃ��č��N�͂P���A�V�䂳�� �@�����ɓ������̂ł�!! �j �@�\���t�F�[�W��������A����ł������A�Ō�̒ǂ����݂��f���炵���A�ԍۂ� �������Ԃŕʐl�̂��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂́A�܂��Ɋ�Ղł����B �@�@ �@�ۑ�Ȕ��\�̏H����n�܂�A�P�����{�̃Z���^�[�����A�����Œ��̂Q���Q�T������ �P�������E���i���\�A�Q�������E���i���\�A�R�������ƌo�āA�ŏI���\�̂R���P�Q�� �܂ŁA���͖͂ܘ_�̂��ƁA�C�͂Ƒ̗͂����Ɉێ����A���̋��Ȃ��I�[���}�C�e�B�� �d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Y��̓�������߂ĔF���������N�̎ł����B �@���͂Ƃ����ꖳ���ς�Ńz�b�Ƃ��Ă��܂��B �@�Y��Q���A�Y���P���A��������P���A���i�����F����A�{���ɂ��߂łƂ��������܂��B �@����ł悤�₭�X�^�[�g���C���ɗ����Ƃ��ł��܂����ˁB���ꂩ��̊F����̊���� �傢�Ɋ��҂��Ă��܂��B

- 12��1���i�y�j���Ȃ��҂ɐ����Ȃ�

�@�������̂łQ�O�P�W�N�����Ǝc���Ƃ���P�����A�N��������ƍ���V�c�� ���O�ވʂ���A�������ς��܂��B �@���a���܂�̎��ɂƂ��ẮA�N�����ς��̂͂Q�x�ڂ̌o���B���������� �R�O�N�o�������Ƃ��v���Ɗ��S�[�����̂�����܂��B �@�吳���܂�̐l�́A���N����ɂȂ�ꂽ�̂����ׂĂ݂�ƁA�吳�P�T�N (����P�X�Q�U�N)���܂�̐l���X�Q�A�吳�V�N(����P�X�P�W�N)���܂ꂪ �P�O�O�B�����S�T�N(����P�X�P�Q�N�A��������Ō�̔N)���܂�̐l�� �P�O�U�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�P�O�U�Έȏ�̂������҂������ÁX�Œ��� ����A���{�ɂQ�T�O�O�l������������̂������ŁA�������~�܂�܂���B ���N�T���܂Ő����Ă�����A�����A�吳�A���a�A���������ĐV�����ƁA�T�� �����ɂ܂������Đ����邱�ƂɂȂ�A�S���������Ƃł��i�g�����h�ȊO�̌��t�� ������܂���j�B �@�O���ŕ�炵�Ă���ƁA���{�̌�����S���g��Ȃ��Ȃ邽�ߌ����͂���Ȃ� �悤�ȋC�����Ă��܂����A����U�S�T�N�̑剻�̉��V�ȗ��A���X�Ƒ����Ă��� ���{�̗��j�Ƃ������錳���ł������Ɍq���ł����������̂ł��i�剻�ȑO �ɂ��������������Ƃ�������_���V�c����R�T��c�ɓV�c�܂ŁA�V�c�̖��O�� �N��\���Ă����ȂǁA�F�X�Ȑ�������܂����A������ɂ��Ă����E�Ɍւ�M�d�� ���{�̗��j��Y�ł��j�B �@�\���C���͍��N�n�݂R�T���N�A���{�̗��j�Ɣ�ׂ�Ƃق�̈�u�ł����A�T�N ���݂̋��̔N�ƂȂ�܂����B �@�\���C���J�݂ɂ�����A��b���d�������\���C���̋��炪�A�l���P�O��������Ƃ� �s�Œʗp����̂��ƍl������A�n�߂�̂��S�O�����Ƒz�����܂����A������挎���� �q�ׂ��ʂ�A�M���v���Ɛ��������ŃX�^�[�g�B����ł��R�T�N�������Ă���ꂽ�� �ł�������v�͂������̂ł��ˁB �@�\���C���̐搶�́A���t�ƂƂ��Ă̋Z�p�I�Ȋ�͖ܘ_�ł����A�����邱�Ƃ� �D���Ŗ��邢�l�A�Ƃ����̂��̗p�����ɂ���܂��B �@�\���C���̐��k����ƕی�҂̕��X���A���邭�đO�����ȕ�����B�͎̂q���� �S�R���K���Ȃ��E�E�E���A�s����Y�݂�i����������܂������A���݂͊F���� �O�����ɖ��邭�撣���Ă��������Ă��܂��B �@�ɓ������A�R���L���A�����W��ȂǁA�����ېV�̗����҂���Ă��g�c���A�́A �]�˂⋞�s���牓�����ꂽ���݂̔��s�ɁA���m�A�������m���J���A�g���̕��� �u�Ė����m��������w�����܂����B �@���A�́A�m���̗ǂ��Ƃ����I�m�Ɍ����A�����J�߂邱�Ƃ��ƂĂ���肢 ��A������L�����߂̕����Â�����肾�����Ƃ����܂��B �@���Ō����Ƃ���̃|�W�e�B�u�V���L���O�̎�����ŁA�������ꂽ�肵���s���� ������A��ɑO�����Ŗ��邩�����Ɠ`�����Ă��܂��B �@�ܘ_�A�J�߂邾���łȂ��A�u�𗧂āA���C���o���ēw�͂�����������܂����B �@���Ȃ��҂ɗ��z�Ȃ��A���z�Ȃ��҂Ɍv��Ȃ��A�v��Ȃ��҂Ɏ��s�Ȃ��A �@���s�Ȃ��҂ɐ����Ȃ��A�̂ɖ��Ȃ��҂ɐ����Ȃ��B �@�������̊i�����₵�����A�ł����A���̊i���͓��ɗL���ł��ˁB���t�������� �Ղ��̂ŁA�����������Ƃ��X�g���[�g�ɓ`����Ă��܂��B �@���邳�͂ƂĂ���Ȃ��ƁB���邭��������Đl�������ł����������̂ł��B �@���N�P�N�L��������܂����B���N���X�~�����肢�������܂��B �ǂ��������������}�����������B

- 11��3���i�y�j�i�L�j���~�G�[���n��50���N

�@�\���C���������y�����̕�̂ł���(�L)���~�G�[�������N�n�ƂT�O���N���}���܂����B �@�P�X�U�W�N�i���a�S�R�N�j�U���A���c�s�V�����ɏ����̔��ƂƂ��ēX�܂��I�[�v���A ��\��������эG�q���Q�V�̎��ł����B �@�������̖��Ƃ��Đ��܂�A�c�����͕s���R�̂Ȃ������������悤�ł����A�V�N�ɘj�� ��e�̓��a�����i�Q��a�@�ł̒��N�̓��@�j�łł������Ô�x�����̂��߂̑��z�̎؋��ŁA ��w�i�w�ǂ���ł͂Ȃ��A�Ȃ�S�����ĈӋC�������Ă������e�ɑ����Ƃ��x���邽�� �����n�߂܂����i���a�R�O�N�㓖���A���c�Ǝ҂ւ̌��N�ی��K�p�͔C�ӂ������̂ŁA���� ���Ă��Ȃ������悤�ł��j�B �@�����O�����Ŗ��邢���i�̏��т́A�؋���ԍς��邽�ߋN�Ƃ����ӂ��܂��B �@�Q�n���͐D����ߕ��������`���I�Ȓn��Y�ƂƂ��Đ��������߁A�ߕ������̎d���� �������������߂ł��傤���A�ߗނɎh�J����d�����n�߂܂��B���i�Ɏh�J����Ƃ����d���� ���s���n�߂����ł����B���̐V��������ɏ��A���l���̂��j�q������ق��Ď�����l�Z���� �����A�Q�S�̎��A���؋��ʼnƂ����Ă܂����i�{�l�͂��ꂪ�����ł����j�B�h�J�̎d���� ���s��Ȃ��Ȃ������ɂ́A�o�X�̎������~�����Ă����Ƃ������Ƃł�����A�]���撣���� �̂ł��傤�B �@�������������炪��ςł����B�����҂̍Ȃƕ���������Ȃ��Ȃ����v�͊Ԃ��Ȃ������A �Q�l�̖��Ǝ��Ƃ̕��A�č�����̋`���{���单���Ƃ��Ďd����簐i���܂��B �@�d�����g�p����ł����B�����ɍs���悤�ɂȂ�ƃI�C���V���b�N�A�܂�����ƃo�u�� ����A�傫�Ȕg�ɗh�炳�ꑱ���Ȃ���A�o�X�͉���܂ŋy�сA�������X�ܖʐς��g�傳���A ���N�̖����������c�w���ԊX�̘H�ʂɓX���\���܂����B �@���ԊX�̃r�����w���������A���т͐V���Ȃ�����̖������������܂��B �@���Q�l�������ŏK���Ă���搶�����̃��b�X����n���̑��̎q�����ɂ������Ă��������A �Ƃ��������v�����特�y�������J�݂����̂ł��B�P�X�W�R�N�̂��Ƃł����B �@�����������E���w���̍��܂ŏK���Ă����n���̐搶�ƁA���勳���⋳����������Љ�ꂽ �����̎Ⴂ�搶�����Ƃ̃��b�X�����e�Ⴂ�ɋ����������т́A�e�N�j�b�N�A���y�≹�F�̍������A �{����m���Ă���搶�ɏK�����Ƃ������ɑ���A�g�ɐ��݂Ċ����Ă��܂����B �@��b�����������ɋ�����ꂽ�q�������傫���Ȃ��Ă�蒼���Ȃ��Ă��悢�悤�ɑ������� ������Ƃ����搶�ɐG�ꂳ���Ă��������A���т̔M���v�������Ŏn�܂������y�����ł��B �@���т̎v���́A���N�R�T���N���}�����\���C���������y�����̑��Ɛ������ɂ���Ďp����� ���܂��B �@�Â��͔_�ƁA�ߑ�ł͍H�ƂŐ��������̂̕����s�т̒n���������c�s�̃\���C���������y�������� ��v����𑲋Ƃ������Ɛ����A�����O�̃R���N�[���Ő��ʂ������A�������z���Đ��E���Ŋ��Ă��܂��B �@�\���C���������y�����o�g�҂��A���呲�ƌ㑾�c�ɖ߂�A���E���E�����w�Z�̉��y�̐搶�Ƃ��� �A�E������A���y�����̐搶�ɂȂ�����A����ŋ������J���Ă��邱�ƂŁA���c�ߕӂ̉��y���琅���� �m���ɏオ���Ă���͂��ł��B �@�P�l�̑n�Ǝ҂̎v�����S���Ȃ�����ɂ��p������Ă���̂͊��������Ƃł��B �@��̂�(�L)���~�G�[���̕����A���ꂩ�����Ɍq���Ă��������ł����A��������ɂ������� ��ɂ��Ă������т̃��b�g�[�A�g�ŏ�����ō��̋����!!�h��Y�ꂸ�A���ꂩ�������܂��^���� �w�͂��Ă������Ǝv���Ă��܂��B �@

- 10��6���i�y�j�������ǂ����@�C�I�����R���N�[��

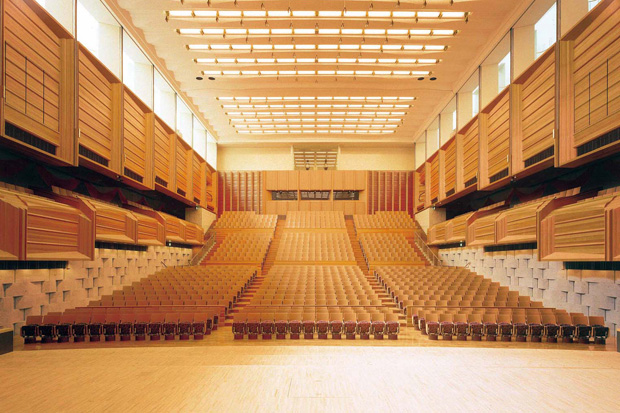

�@�V�Ђ��������{�ł����A���N�͑��Ô����R�̕��ɂ͂��܂�A�����{���J�A�F�J�s�œ��{�j�� �ō����L�^�����ҏ��A�����̒ܐՂ��c�����䕗�A�����Ėk�C���n�k�ƁA���r�ЊQ�w��̑�K�͂� �ЊQ���A�������N�ɂȂ�܂����B �@�V�ƒn���������h�ꓮ���A�܂�Ő������̏�≺�ŕ�炵�Ă���悤���Ɗ�����͎̂������� ���傤���B �@���̍��ɏZ�ނƂ������Ƃ́A�V�ЂƋ��ɕ�炷�o�傪�K�v�ł��B�����A���ꂾ���V���n���ω� ����y�n�Ƃ����̂́A�G�l���M�[�����Ă���Ƃ������������A���̓V�ƒn����̐��܂��� �G�l���M�[�����āA����̃G�l���M�[�ɕς��Ă������Ƃ��ł���A�f���炵���d�����ł��� �Ǝv���̂ł��B �@�O�����ɍl���Đ����Ă������Ƃ��̐S�ł��ˁB �@���N�̉ẮA�C���⎼�x�����낵�����������ł����A�q�������̃R���N�[���ł��M���撣��� �����Ă���܂����B �@�Q�O�P�W�N�W���R������T���ɍs��ꂽ�s��Q�����ǂ����@�C�I�����R���N�[���t�ɂ����āA T����i���c�s�㍇���w�Z�S�N�j�����܂��܂����B �@���̃R���N�[���́A�ߍ����s��̏��Ǝ�`�i�����ׂ��H�j�ی����̃R���N�[���ƈ�����悷�A ��ω��l�̂���R���N�[���ł��B �@�����L���̃R���T�[�g�z�[���Ƃ��Ė�����Hakuju Hall�I�[�v���̍ہA�u�Ⴂ���y�Ƃ̉��t�@��� ���v�Ƃ����ړI���f���A���̃R���N�[���𑫂�����ɖ����̃A�[�e�B�X�g���y�o����邱�Ƃ��肢�A (��)�������Ȋw���������A(��)���{���@�C�I�����̋��͂̉��A�n�܂�܂����B �@���̃R���N�[���A�R�����̊�Ԃ�����J�������O��Ă���̂������B���N�̐R�����͑�J�N�q�搶�A �������q�搶�A�v�ۓc�I�搶�A������������@�C�I���j�X�g�ł���Ȃ���A�����Y��A�˕�����A �@��������̊e�����i�������܂ށj�ł����������ŁA�m���Ȏ��ŐR������Ă���̂��킩��܂��B �@�����Ă��J���������I�P�ʂ̎q�ɂ́A�A�}�e�B�̕������@�C�I�������Q�N�ԁA�Q�ʂ̎q�ɂ͂P�N�� �ݗ^����܂��B���S�N�O�ɐ��삳�ꂽ���l����y�킪�A�J�e�S���[�P�i���w�P�E�Q�N���j�A�J�e�S���[�Q �i���w�R�E�S�N���j���ꂼ��̂P�ʂƂQ�ʂ̎q�ɑ݂��o�����Ƃ����̂ł��B�R�ʓ��҂܂ł� Hakuju Hall�ł̃R���T�[�g���o���ł��܂��B �@T���o�ꂵ���J�e�S���[�Q�Ɋւ��ẮA�^���R���łQ�T�����I�o����ė\�I�ɏo��A�X�ɂX���� �i���A�W���T���̖{�I�ɗՂ݂܂����B�c�O�Ȃ���T����͂R�ʂ܂łɂ͓���܂���ł������A�{�I �o��̂X���S�������܂Ƃ������ʂɏI���܂����B �@�����̃A�[�e�B�X�g����Ă邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���R���N�[���Ƃ�����������A�\�I�E�{�I���ɁA �R�����̐搶���S�����A�o��҂P�l�P�l�Ɍ����ŃR�����g�����������������ł��BT����͂R�l�� �搶������A�����[�^����� ���@�C�I�������t�� ��Q�Ԃ̉��t�ɂ��āA�t�@�≹�y���Ɋւ��� ��ϖJ�߂Ă��������A�t�����Ă���搶�̖��O���ꂽ�Ƃ������Ƃł�����A��ۂɎc�鉉�t�� �ł����̂ł��傤�BT����Ɩ��i�搶�̌����Ɋ��t�ł��I �@���̂R�l�̐搶������J�߂Ă����������̂ł�����A����̗��K�̃��`�x�[�V�������オ�邱�� �ł��傤�B���Ă��ꂽ�Ƃ��̌�������̊��������ȗl�q���Y����܂���B �@�s��P�����ǂ����@�C�I�����R���N�[���t�̓��҂������A���N�̑S���{�w�����y�R���N�[���� �e�҂ł��������Ƃ���݂Ă��A���̓��܂͉��l�̂�����̂ƌ�����ł��傤�B �@���ꂩ����ǂ����t���R�����A�[���������K�����A�v�X��Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B �@T����A�R���N�[�����܂��߂łƂ��������܂��I �����Ă��ꂩ��̊����y���݂ɂ��Ă��܂��I

- 9��1���i�y�j�R���N�[��������

�@�W���Q�X��(��)�A����Е��s�A�m���T�C�^�����J�Â��܂����B�吨�̂��q�l�ɂ��炵�Ă��������A �������Ƃ��Ȃ����̑�R�̂��ԂՂ��܂����B�����Ɍ���\���グ�܂��B �@���N�̂W���͎��ɐ����R�ȂP�����ł����B �@���{�łP�E�Q�𑈂������x���̃s�A�m�R���N�[���A��S�Q��s�e�B�i�s�A�m�R���y�e�B�V������ �Q�l�̐��k������A�\�I�E�n���{�I�Ə����ɒʉ߂��A�Q�l�����Đ���̑S�����ɏo�ꂷ�邱�Ƃ� �ł��܂����B �@B���ɏo�ꂵ��K����i����܍��ۃA�J�f�~�[�������S�N�j�́A�Q�O�P�S�N�Ɋ�����������̂�݂��� ��蒬�z�[���AD���ɏo�ꂵ��K�N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�������Q�N�j�́A�Q�O�P�O�N�Ɋ���������� YAMAHA�z�[���Ƃ������{�L���̃R���T�[�g�z�[���ʼn��t����@��Ɍb�܂ꂽ���Ƃ́A�Q�l�ɂƂ��Ă悢 �o���ɂȂ������ƂƎv���܂��B �@���ɎQ���l���̑���B���́A��N�̃f�[�^�[�ɂ��ƃG���g���[�����l�B�̒�����1.7���̐l�����S�� ���ɏo��ł��Ȃ��Ƃ����̂ł�����A�@���ɓ�ւȃR���N�[�������킩��܂��B �@�c�O�Ȃ���Q�l�Ƃ����܂͊����܂���ł������A�S�����o��Ƃ������ʂ��ւ�Ɏv���A�v�X�撣���� �����ė~�����Ǝv���܂��BK����AK�N�A�S�������I���߂łƂ��������܂�!!! �@�����ċx�݊��ԁA���y�̎�������N�͖����ꏏ�ɗ��K����Ƃ������Ⴊ�A���ꂱ��Q�O�N�ȏ� �����Ă��܂��B���X���A�_��̑�����n�܂�A�R�[�����[�u���Q���V�Ȏ������̃\���t�F�[�W�����݂āA ���̌�̂��Ă����܂��B �@���܂Ő�����R�̐l�����ƃg���C���Ă��܂������A�ċx�ݒ��A�����Ƃ����̂͑����L�c�C�炵���A �I��荠�ɂ͎��悤�Ȋ�Ŏu�]�Z�̕ύX�������Ă�����A�̒�������Ē��~�ɂȂ�����A���������Ă� �{�[���Ƃ��ĕ���������Ȃ��Ȃ����肷��l�������A�̗͂̒ቺ�ɔ����C�͂̒ቺ��i����l�������ł����B ����������ōŋ߂́A���ʂ������Ȑl�����Ɍ����Đ����|���A�g���C����悤�ɂ��Ă���̂ł����A ���N�̎q�́A���������肻�����Ɠ���Œ��킷�邱�ƂɁB �@���͉����Ɍ������Ē��킵�Ă������ƁA���Ɏ���D���ł��B�����ǂ�ȕ��ɂł���悤�ɂ��Ă������� �ڈ����͂����肳���A�����I�A�Z���I�ȖڕW�Ɍ������ė��K����Ƃ����ߒ����y�����Ďd��������܂���B ���Ɋ�X�Ƃ��ĕt�������̂͂��̊y���݂����L�����Ă��炦�邩��ł��B �@���ɕt�������������ςł��傤���A���y�͎������g�Ŏ����̖{���̐������Ƃ��ł��Ȃ����߁A �{���Ȃ�Η��K�ɃR�[�`�̑��݂͕K�{�Ȃ̂ł��B �@�̂��y��ł�����̂̏_����d�v�B������A�_��̑������ĂˁA�ƌ��Ō����Ă��A��������l�͋H �i�F�����Ɏ~�߂Ă��܂��܂��I�j�B�Ċ��W�����K�ł͕K��������܂��B�P��������Ă���Ɛ����� �_�炩���Ȃ���̂ł��B�ꏏ�ɂ��l������Ɗy�������A���`�x�[�V�������オ��܂��B�K���t�����ł���� ���R�Ƃ��̂܂�1�l�ł������Ă������Ƃ��ł��܂��B �@���N�̎��͂ւ����ꂸ�A�S�O���Ԋ撣��ʂ��܂����B��������̐L�тɑ傢�Ɋ��҂���Ƃ���ł��B �@���E�ǂȂǂ̃I�[�P�X�g���y��̐搶���́A���i����W�c�ōs�����邱�Ƃ��������߂��A�ċx�݂Ȃǂ� ���������˂ĎR��n���ʼnĊ��u�K���s�����������悤�ł��B�\���C���̐��k�������A�k�C���� �I�z�[�c�N�C���݂ł̍u�K�ɏo�|���čs���܂����B������ʂ�z���āA�Ȃ��������ł��ˁB �@���@�C�I������Y����i�����Y�p��w���y�w�����������w�Z�P�N�j�����]�t���ۉ��y�R���N�[�����y�핔�� ���Z�̕��ő�Q�ʂɓ��܂��܂����I���߂łƂ��������܂�!! �@�撣�����Ă̗��K�̐��ʂ��A�H�ȍ~�̑f���炵���B���Ɍ��т��Ă������Ƃ�����Ă��܂��B

- 8��17���i���j��{��m�邿���Ƃ����l

�@�c��������A������ǎ��Ȃ��̂ɐG��Ă����̂͂ƂĂ���ł��B�|�p������A�X�|�[�c������B �����������炻�̕���ő�z�����l�╨�ɐG��Ă���ƁA���ӎ��ɁA���̂悤�ɂȂ낤�A�����o���� �悤�ɂ��悤�A�ƈ���Ă����܂��B �@���̃G�b�Z�C��ǂ�ł��������Ă����l�̕������̒��ɂ́A�����Ȃǂ̃X�|�[�c��K�����ɖ����� �Ȃ��Ď�g����Ƃ̂�����������ł��傤�B���K�������Ɍ��ʂ��o�Ȃ�������A�̂��̏Ⴕ���� ���āA�w�͂��`�ɂȂ炸�s�{�ӂȌo�������ꂽ���͂�������Ⴂ�܂��B �@�������������R�̏K�������Ă����o���̒��ŁA��{���������Ă���������搶�ɏK�������m�Î��́A ���Ƃ����ꂪ��͈̔͂ł��A�����������鎋�_���g�ɂ��ȂǁA��{�̒ʂ����f�l(��)���`������� �̂��������Ă��܂��B��{�����������Ȑ搶�ɏK�����K�����́A���ʂ������Ȃ��������Ƃ��o���ς݂ł��B �@�v����ڎw���Ȃ�A�v���ɂȂ�܂łɗ^����ꂽ���Ԃ͌����Ă���̂ŁA��{��������Ƌ����ĉ����� �搶�T�����K�{�ł��B��蒼���Ă��鎞�Ԃ͂Ȃ�����ł��B���̏K�����́A�e�̋��͂Ȉӎu������ꍇ�� �����A���F�B������Ă��邩��A�ߏ��ɐ搶����������A�Ȃlj��炩�̋��R����X�^�[�g���܂��B�n�߂� �݂���y�����āA�ꐶ�������K������A�Ⴆ�Ζ싅�Ȃ�A�����Ƒ�����������悤�ɁA�����Ɨ͋��� �łĂ�悤�ɁA�Ƃ����ӎu�������āB �@�������ė��K���d�˂Ă��������ɃR���g���[���ǂ�������������悤�ɂȂ�A�ŗ����オ���Ă����܂��B �������A�w�N���オ��Ɩ����ȗ��K���M���Č���ɂ߁A����ɂ߁A���x�����Ђ��L�т��A�Y�ނ悤�ɂȂ����� ���܂��B�����ŏ��߂ċؓ��̏_���̂̎g�����ɂ��ĕ����n�߂邱�ƂɂȂ��ł��B �@�t�H�[����̂̎g���������ƂƁA�L�^��L�����Ƃ͈�x�ɂ͏o���Ȃ��ł�����A���ԂƂ̒ǂ����������� �W�����}�Ɋׂ��Ă����܂��B �@�싅�̐��E�ł́A��{����Ƃ������Ƃ��A���K�̏��߂��番�����Ĉ�Ă�ꂽ�̂��A�C�`���[�I�� �ł��傤�B �@���炭�C�`���[�I��̕��e�̎��s��ƂɁA�̂̎g�����̑�P������t��������ŋ�����ꂽ�C�`���[�́A �S�O���z���Ă��̏�Ȃ��A�Ȃ��i���������Ă��܂��B �@�l�ԍ���ł���̕���̍Ⓦ�ʎO�Y�䂪�A��{�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B �@�@�����Ƃ����l����A��������Ƃ�����{������邱�Ƃ��d�v�ł��B�g�ςȕȂ�t���Ȃ��h���Ƃ� �@��ł�����B�g�̂Ɍ̏Ⴊ�N�������ɁA�����������ɂ���Ă����ǂ��������ɂł����p�������A �@�Ƃ����̂��u��{�v�B�����g�ɂ��Ă����ɐi�����Ƃ���ƁA�ǂ����Ă����Ԃ�������B������A �@�Ȃ̂ق��ɑ��肪���ɂȂ邯��ǁA��������ƒx���ꑁ����s���l�܂鎞������B�����I�Ɍ���A �@�ǂ��炪�����͖��炩�Ȃ��ƂȂ�ł��B �@�g��{��m�邿���Ƃ����l�h�́A���̓��̃X�y�V�����X�g�Ȗ�ŁA�ꐶ�����̏C���ʼn߂����Ă��� ���܂�����A�l�ԓI�ɂ��s�V�b�Ƌ��ʂ��Ă��āA�l�i�I�ɂ��D�ꂽ���͓I�Ȑl���������̂ł��i������ �Ȃ��l���ܘ_���܂��k�l�j�B�g��{��m�邿���Ƃ�����l�h�ɁA������������ڂ��邱�Ƃ͂ƂĂ� ��Ȃ��ƁB���̂Ȃ�l�Ԃ́A�T�ɂ���l�ɒm�炸�m�炸�̂����ɍl������s�������Ă��邩��ł��B �@�w�a�y�x�Ƃ����������́w���ׂĂ͕���̔��̂��߂� �Ⓦ�ʎO�Y�x�Ƃ������b�N�{����肵�ăp���p�� �ǂ�ł�����A�����Ɍf�ڂ���Ă����ܒ~���錾�t�Ɉ����t�����A�����̃G�b�Z�C�������܂����B �@�������X�^�[�g���悤�Ƃ��Ă�����ɓ͂���ꂽ�A�l�ԍ���̑f�G�ȃ��b�Z�[�W�ł��B

- 7��7���i�y�j�u�Y���̌��J���Z�����v�����^

�@�U���P�V���i���j�E�Q�Q���i���j�̗����A�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�i�ȉ��A�Y���j�� ���J���Z�����ɍs���Ă��܂����B �P,�P�O�Q�Ȃ��Y��t�y���͂قږ��ߐs������Ă������Ƃ���A�l�X���Y���ւ̊S�̍������M���܂����B �Y���̃��x����m���D�̋@��ƌ�����R���T�[�g�`���̎����ł��B �@�Q�N�O�ɏ��߂Ē��������ɂ́A�P�V�`�P�W�̔N��̎q�B���A�S�����������Ă��̂悤�Ȑ����ʼn��t ����̂��ƁA�����������A���|�����������܂����B���ɖ������̉��t�Ƃ����������̏W���́B �@����܂Œ��N�ɘj��l�X�ȃR���T�[�g��T�C�^���A�R���N�[���A�����Ď��������ɍs���܂������A �o���ґS���������āg�����h�ȉ��t��ڎw���Ď��g��ł���̂������̂́A���܂�Ďn�߂Ă̌o���� �����Ă��ߌ��ł͂���܂���B �@�s�A�m�͎������ԂQ�O���A���͂P�T���A���ꂼ��̐��k���e���̂́A�����A��Ȃƌ�����Ȃ���ł��B �~�X�Ȃ��e���͓̂�����O�A������ȉƂɑ��������ȑz�Ɖ��F�ŁA���Ԃ������ė���グ���Ȃ����t���� �����܂��B �@�P,�P�O�Q�Ȃ̍L���L���t�y��������ł����悤�ɐÂ܂�Ԃ钆�A���䒆���܂łQ�O���������ē��B���� �������Y�����i���ɏ��̎q�͐g���P�T�O�p�O��̎q������!!�j������̑傫���䂦���A��菬���������܂��B ���܂�̏������ɁA���v�Ȃ̂��낤���A�v���b�V���[�ɉ����ׂ���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���ƐS�z�� �Ȃ�̂ł����A���t���n�߂�Ƃ��̓��X�Ƃ������t�Ԃ�ɐS�z�̓X�[���Ɖ����A�t�y�����ɖ苿������ ���|����Ă����܂��B �@�Y�����̒��ɂ́A�x���ȂǂP���P�T�`�P�U���ԗ��K����q������ƕ����܂����i�w�Z��������́A�A��� �����Q�Đ[��P���߂��ɋN���A�w�Z�ɏo�|����܂ł̂U���Ԃ���K�p�Ɋm�ۂ���q���I�j�B�����̗��K�� ���ԑт���@�ȂǁA�����ɍ����������ŁA�x����������Ǝ���đ̒��𐮂��Ȃ���A�����̈ӎu�ŗ��K����A ���ɏC���҂̂悤�Ȗ����𑗂��Ă���q������悤�ł��B�P���R���Ԃ������K���Ȃ��Ƃ������҂����āA ���������q�͐搶�̎w�����I�m�ŁA���K�̏W���͂����܂����̂��낤�Ƒz�����Ă��܂��B �@����͓��{�����T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�ɗN���܂������A���[���h�J�b�v�̏o��I��ɂ��Ă��A �I�����s�b�N�̑I��ɂ��Ă��A�c��������t���ɂ����āA�P�̂��Ƃɂ����W�����ďC�Ƃ��Ă��� �ނ�̗E�p�ɂ͂����������o���܂��B �@����͉��ł���A���������Z���Ȏ��Ԃ������Ƃ��ł��A�����̎����Ă���\�͂��Ɍ��܂ō��߂��� ���������Ă���l�͖{���ɍK�����Ȃ��A�Ƌ����v���܂��B�C�Ƃ�ςݏグ�A�����̔\�͂����߂Ă����� �K���ƁA�������č��߂�ꂽ�Z���I���A�������ĉ�����l�X�Ǝ������L�ł���K���B �@�����̔\�͂̌��E�ɒ��킷��@����P�V�`�P�W�ŗ^����ꂽ�Y���������́A�A�C�Ȏq�ȂǂP�l�����Ȃ��āA �F�A���邭����₩�ȋC�ɖ������A�f�G�Ȏq��������ł��B���X�����Ă��邩��A�����s���Ƃ����� ���̋C�����������Ƃ������̂ł��傤�ˁB �@���N�U���̂R�T�ڂɂ��̌��J���Z�������Y��̑t�y�����ŊJ�Â���܂��B�P�O��̒���҂����̉��t�� ���ۂɒ������Ƃ��ł��܂��̂ŁA�@��������琥�o�|�����������B�ڂ������Y����HP�ŁB �@�W���Q�X��(��)18:00����A�Y���s�A�m��U�R�N���̊���Е��N���A���c�s�w�K�����Z���^�[�����o�z�[���� �s�A�m���T�C�^�����s���܂��B �@�h�C�c�E���}���h�̋Ȃ𒆐S�ɁA�V���p���A�t�H�[�������t����v���O�����ł��B���ꖳ���B����ɂ� ���������K�v�ł��B�������̓\���C���������y�����Ŏ�舵���Ă��܂��B���U�����킹�̏�A�吨�̕��� �����ꂢ����������Ǝv���܂��B �@

- 6��2���i�y�j�}�N���r�I�e�B�b�N�͉䂪�Ƃ̃��Z�b�g�H

�@�ȑO�A�����ȃs�A�j�X�g�̃��b�X���𑧎q�����ہA���F�≹�y�ɂ��āA���ɑf���炵�������� �����������̂ł������A�y�Ȃɂ��Ă̒��ӂƂ͕ʂɁA���̂悤�Ɍ���ꂽ�̂���ۓI�ł����B �u�ǂ����y���̂��ܘ_������ǁA�G��������A�f����ς���A�{��ǂ�A���G�̗ǂ����̂� �@������A�����������̂�H�ׂ��肷��̂͂ƂĂ���Ȃ��Ƃł��B�]�́A�܊��̂ǂ̊��o������������ �@��������Ƃ������Ƃł�����A�܊��̐F�X�Ȋ��o���o�����邱�Ƃ��A�s�A�m�ŕ\�������łƂĂ� �@�d�v�Ȃ̂ł��B�v �@ �@��s�A�j�X�g�ɂ�������ꂽ�̂�����A����U���Ĕ����������̂�H�ׂ܂��傤�I�Ɗ�Ԃ̂� �H������V�̕�ł��鎄�B �@���̗��Ŕ����������̂ɂ��ď����ƁA�K���ƌ����Ă悢���炢�F�X�ȕ����犴�z�����������܂��B ���̎���ɂ�����������X�́A�H�ׂ邱�Ƃɑ���S�������A��s�A�j�X�g�H���A�g�܊��i�̈ꕔ�H�j�� �������܂���Ă���h����������Ƃ�����ł�(��)�B �@�������ŏo�`�����A�Z���ȃo�^�[��N���[���ƍ��킹���\�[�X�ŐH���`���I�ȃt�����X������A �u�ߕ���g�������������ؗ�������D���ł����A�ߍ��́A���o�`�ł����A������A���̌b�݂����ŗ������� �}�N���r�I�e�B�b�N�ɂ��Ƃ��Ă��܂��B �@�}�N���r�I�e�B�b�N�͓��{���܂�̒����@�ł����A���N�ɊS�̂��鉢�Đl�A�Ⴆ�}�h���i��g���E �N���[�Y�Ȃǂ��A�}�N���r�I�e�B�b�N�̗����l����{���珵���ė�������点�Ă���̂͗L���ł��B �@�}�N���r�I�e�B�b�N�́A�ӂ�����Ɛ��������Ă��тƁA�����ő��⍩�z�ł��o�`�����������C�� �����Ղ�̂����X�`�A�Ђ��n�߂Ă���R�N�ȏ�o�߂����`���I�Ȑ��@�ɂ��~���ƍ��Y�̍�����Ӗ��� ��荇�킹����{�B����ɐ花���卪��Ђ����̎ϕ��A�����@���̂���҂�A���̐������킹�Ȃǂ� �Y���܂��B�������ɔ������Ƃ���ނ͎g���Ȃ��̂ŁA�Â݂͍������₨�Ă��������ē��Ȃǂŕ₢�܂��B �������Â݂����A��Z�Ə������~�l�����������Ő������킹��������Z�́A���悢�Â݂��������� ��ɑ̂����܂閜�\��ł��B �@�R�N�O�A���q�̎��ɑ̒�������{���{���������܁A���̒����@�����������Ƃł������茳�C���� ���Ă���A�䂪�Ƃ̃��Z�b�g�H�Ƃ��Ē蒅���Ă��܂��B�@ �@�t�����X�����⒆�ؗ����A�Ă����W���E�W���E���̂ē�A��ɉ̂��O�Ȃǂ̓G�l���M�[��[�ɕs�� �ł����A�̒�����������A�̂̉��������ɂ����Ȃǂɂ̓}�N���r�I�e�B�b�N�͌��ʂ�����܂��B �@�₦�͖��a�̌��A�ƌ����܂����A�����Ă��Ă��葫���ƂĂ��₽���������āA�����������͉������� �s����i���Ă�����̂ł��B�}�N���r�I�e�B�b�N�����s����Ǝ葫���|�J�|�J�ɂȂ�܂��B�₦���̕��ɂ� ���ɂ��E�߂ł��B �@������̂��o�`�Ȃ�āA���������Ȃ��̂ł́@�@�H�Ǝv�����Ȃ��A���ꂪ�ӊO�Ɣ��������̂ł���B �����ő��ƍ��z�̂��o�`�ɋ���A�����A�l�Q�A�@���A�卪�A�킩�߂Ȃǂ�����ƁA��̊Â݂ƍ���A �����Ė��X�̎����Ƃ����܂��āA��q�ő��l�Ȗ����y���߁A�S���O���邱�Ƃ�����܂���B �@�`���I�Ȏ�@�ō��ꂽ����A���ؒЂ������_���y�����_���ς����A���悭�H�~��������܂��B �@��H�̐H���ɁA���h���A�Â��A�_���ς������Ɏ�荇�킹��ƁA�H�ׂ��ʂ�薞�����̕����傫�� ���Ƃ́A���̂���܂ł̌o�����番����̂ł����A���R�ɂ�����̂����̌����ŁA�����ɂ��̎�葵���� �ł���̂͗L����Ƃł��B �@���������Ɗ����邱�Ƃ͍K���Ȃ��ƁB���̊�т������Ȃ���A���N�Ő��͓I�ɁA�|�p�I�ȓ��X�������� �ō��̐l���ƌ����܂��傤�I �@����A���������Ȃ��ꂳ������������������܂����B �@�\���C���ɂQ����ʂ��Ă��Ă��邨�q���A���w���w��̎��̓e�X�g�ŁA�w�N�P��!!!������� �Ƃ̂��ƁB �@���������ӂ��ɕ������Ă����Ɨǂ��ł���A�Ƃ��E�߂��Ă��������@���A��������������s���� ���ꂽ���ʂł��I �@�������ł��ˁB �@

- 5��5���i�y�j���k����̌������Łc

�@�S���̑f���炵���ǂ����ꂽ���A�\���C���̐��k����̌�����������A���j���ɏo�|�������܂����B �@�ߍ��͒n�����Ƃ����̂ł��傤���A���̌������́A�e�ʂ₲���e�����F�l�����̔�I�����������߁A �������ɏo�Ȃ���̂͂P�T�N�U��B �@��L�ɔh��ȃo�u�������ǂ����Ƃ͎v���܂����A���j�����́A�������肽���Ǝv����悤�ȁA���邭 �₩�ȋ����Ɣ�I���ł����B �@�����g���[���������������E�F�f�B���O�h���X�A�Ԃ��Ŋ|���A�Ō�ɃL�����f�B�J���[�̃J���[�h���X�B ���i�͍T���ڂȂ��삳��Ȃ̂ŁA�������̍��Ȉߑ��R�A���Ƃ̃M���b�v�ɋ����܂������A����ł̋����� �P�[�L�J�b�g�ȂǁA���̎q�D�݂̉��炵���Â���������A�ԉł̔��������ۗ������A�K�������ڂ̌����� �ƂȂ�܂����B �@�V�Y���Z�Ղ̖���ŁA�l�\�H�Ƃ������Ƃ�����A��B����o�Ȃ��ꂽ�����Z�Ւ��Ԃ̗F�l�̏j�����A �F���j���C�����Ɉ��Ă��ĐS��ł��܂����B �@���̐��k����ł���V�w�́A�s�A�m�A���y�A�\���t�F�[�W�����T�Ύ�����Q�O���N�����A�E�ƂƂ��Ă� ���y����Ƃ��Ă��܂��B �@�ǂ�Ȃ�����ƌ�������̂�����`�H�ƃh�L�h�L���Ă�����A��͂肨����̕����A��s���Ȃ���Z�Ղ� �c��������n�߁A���w���ォ��S�����Ȃǂɏo�ꂵ�A���ł����̊����𑱂��Ă���������Z�Ղ̃v�� �̂悤�ȕ��B �@��I���ɏo�Ȃ��ꂽ���F�l���A�M�l�X�L�^�����l�ȂǁA�S������Q�W�����B�X�����Ԃ�ŁA�ނ炪 �����t���b�V���ÎZ�̖��Z�Ɉ��|����܂����B �@�����A����l�͎������̓��m�B���݂��Ɍ��シ��ڕW�������Ă��邽�߁A����̂��Ƃ𗝉��������� �f�G�ȃJ�b�v���ƌ����܂��傤�B �@�ޏ��̃s�A�m�̐搶�ł���דc�G��搶�A�\���C������̒��Ԃł��郔�@�C�I�����̐X�F�I����Ƌ��� ���t���v���[���g�����Ă��������܂����B �@�������J�ŁA�V�Y�V�w�������ƃj�R�j�R�Ί炾�����K�������ς��̌������A���̍K���������i�������܂� �悤�ɂƋP�����z�Ɍ������ċF��܂����B �@���̌������ʼn�����������ɍĉ�܂����B �@�V�w�̓������ŁA���w���̎����獂�Z�R�N���̂R���܂Ń\���C���ɒʂ��Ă��Ă���Ă���T����B �@T����́A���c���q���Z����c����w�ɐi�w�����̂ł����A���R�̂R���܂Ńs�A�m�̃��b�X���𑱂��Ȃ��� �c���ɍ��i�����ˏ��ł��B���Z���ォ����l��T����ł������A�������A��w�������Ȃ�܂����B �@�����������Ƃ������Ƃł�������A�ޏ����lj��Ɍb�܂�邱�Ƃ�����Ă��܂��B �@���Ɛ��Ƃ����A�T���獂�Z�R�N���̂R���܂Ń��b�X���ɒʂ��Ȃ���A���ȑ�w�ɍ��i����B���� ���Ȉ�t���Ǝ����ɍ��i�����ƘA��������܂����B �@���C��Ƃ��Đ_�ސ�̕a�@�ɋΖ����Ȃ�����X���C�ɗ��ł���Ƃ̂��ƁB���Ɛ��̊���͂ǂ̕���� �H�����Ă����Ă����������̂ł��B �@���̏t�͓����Y�啍�����Z�i���@�C�I������U�j���͂��߂Ƃ��鉹�y��w�A���y���Z�ɂS�l�����i���A ���N��ĂĂ������k����̌����A���Ɛ��̊���̕ȂǗǂ��j���[�X�������܂����B �@�l���ǂ����Ƃ���N����킯�ł͌����Ă���܂��A�ǂ��Ǝv�����k�����Ƌ��ɂ���܂� �������������ʁA���������`�ōK���������ł���Ȃ�āA�l���̂Ă����̂���Ȃ��Ǝv����f�G�ȏt�� �Ȃ�܂����B

- 4��5���i�y�j�Y��E�t�y���̃p�C�v�I���K���Łs�C�����F���V�����t

�@���̂Q�O�N�ԁA�����Q�n�ł��C�����X�_���܂ʼn����邱�Ƃ͖ő��ɂȂ������̂ł����A ��N�Ɉ����������̓~���X�_���̓��������������܂����B �@��N�͉ԗ₦�ł��Ԍ��ɏo�|���悤�Ƃ����C�ɂȂ�܂���ł������A��C�ɒg�����Ȃ��� ���t�́A�����Ƃ����Ԃɍ������J�ɂȂ�A�����ċC�t�������ɂ͎U���Ă��܂��Ă��āA ���N�����Ԍ����ł��Ȃ������͎̂c�O�ł����B �@����ɂ��Ă��{���ɒg�����߂����₷���t�ɂȂ�܂����B���N�̎��S�l�������i�w���A �tࣖ��̒��A���w���ɗՂނ��Ƃł��傤�B �@�t�x�ݒ��A�w�����Y�呁������v���W�F�N�g���ʊ��`�t�y���̃p�C�v�I���K����J.S�o�b�n �s�C�����F���V�����t��e���Ă݂悤�x���J�Â���܂����B �@�ߋ��R�N�ԂɁw�Y�呁������v���W�F�N�g�x�̃s�A�m���b�X������u�������E���w�����G���g���[ ���i��^�����A���O��DVD�R���ɍ��i�����l���Y��t�y���ɐݒu���Ă����p�C�v�I���K���� �e�����Ƃ��ł���Ƃ������ʊ��B���̐R���������ʉ߂��AK�N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�������Q�N�j�� �M�d�ȑ̌������Ă��܂����B ���̊��́A�v�����u���q�������̂��߂ɁA�����̗D�G�ȉ��t�Ƃ̈琬��ړI�Ƃ����Y�傪�W�J ���Ă���v���O�����̈�B�s�A�m��e���l���e����ł���o�b�n�́s�C�����F���V�����t�� �p�C�v�I���K���Œe�����Ă��炦��Ƃ����̌��^�w�K�ł��B �@�����́A�Y����̃p�C�v�I���K�����ݒu���Ă��郌�b�X�����ŁA���O�̑ł����킹�����Ă��� �{�ԂɗՂ݂܂����B�w�ʼn��F�⋭���e��������s�A�m�ƈႢ�A���F�⋭����A�X�g�b�v���o�[�� �Ă������̂悤�Ȃ��̂̑���ɂ���čs���܂��B�X�g�b�v���o�[�̒����ɂ��t���[�g�n�A �g�����y�b�g�n�Ȃǂ̉��F��I��A�������X�g�b�v���o�[�̒����ƒe�����Ղ̒i��ς��邱�Ƃ� �����\�����܂��B�ł�����A���t�O�̃Z�b�e�B���O���d�v�ł��B �@���[�h�n�̌y�₩�ȉ��F��I��Łs�C�����F���V�����t��No.10��e��������N�A�s���s���Ɩ� �����̚e�����������i�I���K���̑���ɂ���Ĕ����鉹�炵���E�E�E�j�A�c���n�т𐁂��n�� �t�̕��̂悤�Ȗ��邭���炵���ȂɎd�オ��܂����B���̑�I���K����e���@��ȂǁA���ʂł� �����Ȃ��̂Ŗ{���ɋM�d�Ȍo���ł����B �@�Ȃ��Ȃ��������̂悤�ȑ̌�������ƁA�����o�b�n��e�����ɁA�����e���Ă��郂�_���s�A�m�� ���Œe�����A�p�C�v�I���K���Œe���悤�Ȃ��ɒe�����A�������̓p�C�v�I���K������������ �g�߂ȃ`�F���o���̂悤�ȉ��F�Œe�����A�Ƃ������̑I������������ł��傤�B��x�e�����p�C�v�I���K���� �����Ƌ߂����݂ɂȂ�܂�����A�p�C�v�I���K���̉��y�������ƒ������Ƃ����C�����܂�ł��傤�B �ŋ߂悭���t����Ă���p�C�v�I���K���̉��y�̓o���b�N����̏@�����y�ɏW�����Ă��܂�����A ���܂ŋ����������Ƃ����Ȃ������o���b�N���y�ɋ}�ڋ߂���D�@�ɂȂ邩���m��܂���B �@�H�ׂ������̎q���́A�H�̌X�����C�����邽�߂ɁA���̎q�̌����Ȗ����Ă邱�Ƃ���n�߁A ����̎�Ŏ��n����������g���ė�������Ɗ��ŐH�ׂ�悤�ɂȂ�Ƃ����悤�Ȏ������ʂ� ����܂��B����Ɠ��l�A�����̉��y�Ƃ����ɑf�G�Ȍo����^���邱�Ƃ��A�����I�ɉ��y�Ǝ��g�� �͂�L���Ȕ��z�ޗv���ƂȂ�͖̂��炩�ł��B �@���̌o�����A�����̖��I���K�j�X�g��a�������邫�������ɂȂ邩���m��܂���B �@�q���̏����͑f���炵���o���ɂ��\�����L����܂��B�\�����L����o�����R������ �����������̂ł��B

- 3��3���i�y�j�w�Ō�̔鋫�`�����Y��x�^�ʎO�Y��̋��P�Ɋw��

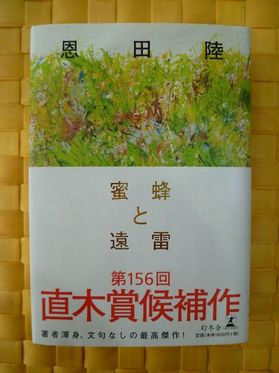

�@��N�AJR�̒��݂�L���Ő���ɐ�`����A�J�Řb�蕦�������w�Ō�̔鋫 �����Y�� �V�˂����̃J�I�X�ȓ���x�i��{�l���j��ǂ݂܂����B �@�Y��ɂ͉��y�w���Ɣ��p�w��������܂����A�������Y�咤���Ȃ̊w���ƌ����������҂��A ������̓���̓˔ɏՌ����A������Y��ɋ����������Ă����������������ʔ����� �U���܂��B �@�|��̔��p�w���Ɖ��y�w���́A��������ŏ������̈���ɑ��݂��܂��B�݂��̌𗬂� �w�ǂ���܂��A�]���E�C�������Č����̒��ɓ��ݍ���ōs���Ȃ�����A���̋����Ƃ� �s����������܂���B �@�������̟B�̑O�ɕt���Ă���ŔƂ�������Ȃ��̂��쐬���A���p�w���Ə�쓮������ �ڂ���ӏ��Ɂw�z���T�s�G���X�x�ƌf�������b�i���p�̐l�����͉����牽�܂Ŏ���ł��� �E�E�E�j�ȂǁA�w������ɕ��������Ƃ�����G�s�\�[�h���ڂ��Ă��܂������A���p�w���� �ւ��Ă͖w�ǒm��Ȃ����Ƃ���I �@�����q�ŏĂ����߁A���T�w�������݂ɔ��܂荞�ށi���̂��߂̂Q�i�x�b�h�␆���{�� �܂ł���炵���E�E�E�j�A�b���A�����A�����Ƃ��������������Ȃ́A�V�����̓����Ȃǂ� �啨����A�N�Z�T���[�܂ł�����͈͂ŁA���H��̂悤�Ȑݔ��������Ă��铙�X�B �@���p�w���̐l�������A����������Y��Ȋi�D�������w�H�ł��т�H�ׂĂ����i����I�j ���R���킩����e�ł��B �@�������͔̂��p�w�������w�����ő��Ƃ܂łɎ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��w�Ȃ̒P�ʂ͂Q�O�P�� �i�P�O�Ȗڂ����`�j�ƁA�j�i�̏��Ȃ��B�P�`�Q�N�͂قږ����A���X�F�O�O����[���T�F�O�O �܂ʼn�������̎��Ƃ�����A�R�E�S�N��������w�ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������y�ȂƂ́A �ʂ̑�w�̗l���ł��B �@���̑���A���Ԃ͐���ɏ[�Ă邱�Ƃ��ł��A�Ƃ��w�ŖفX�ƁA��o��i���܂� ����������Ă���Ƃ����̂͌|�p�Ƃ��ۂ��ėǂ��ł��ˁB �@����A���y�w���ɂ��Ă������[�����e���L����Ă��܂��B���K�ɉ����Ԃ���₳�Ȃ���� �Ȃ�Ȃ��s�A�m�Ȃɂ��Ă͋����ɂ��Ȃ�悤�ȃG�s�\�[�h���ڂ��Ă��܂����A���݂� �U���L�q�����ڂŁA���ꂩ���Y���ڎw���l�ɂ��A�����łȂ��l�ɂ��A�Y��̃J�I�X�Ԃ� �������ɕ`���ꂽ���̖{�A���E�߂ł��I����A�ǂ�ł݂Ă��������I �@�b�͕ς��܂����A�\���C���̍��N�x�̎��S�ďI�����z�b�ƈꑧ��������A �̕���̏��`�̑��l�҂Ől�ԍ���ł�����Ⓦ�ʎO�Y��̋L����ǂ݁A���������̂� ���Љ�܂��傤�B �@�ʎO�Y��̔���������p���������Ƃ̂�����͑����ł��傤�B����������������p�Ƃ� ���ʁA�P�Δ��ŏ�����Ⴢɜ늳���A���s���ł��Ȃ��Ƃ�����Q�������Ă����c��������l���� �X�^�[�g�������Ƃ�m��l�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�����̐��܂�ł͂Ȃ������l�C���`�ƂȂ�A���̔��I�Z���X�Ɠ��̗ǂ��ŗl�X�ȕ���̉����� �o�����A���o�ƂƂ��Ă����������߂��͖̂ܘ_�A�^�̗ǂ������ł͂Ȃ��̂ł��B �@���w���̍������t�@�����������߁A�����ōs���S�Ă̌������ςɍs���Ă�������������܂������A �A�����������邽�߂ɖw�ǂ̉̕�����҂�������������ɁA�q�Ȃ߂Ȃ���A�ڂ̕\��Ƃ� �S���Ⴄ�䎌�������Ă����̂ɑ��A�ʎO�Y��ƕЉ��m���q��i�����͍F�v�j��A�������O�Y �i�����͊���Y�j�䂾���͂����^���ɕ�����߂Ă��܂����B ����������ɂ͓w�͂���ł��B�w�͂ƌ����Ă������̓w�͂ł͑ʖڂł��B������Ȃ����� �@�m��Ȃ��A���ɗ����Ȃ������m��Ȃ��F�X�ȓw�͂��U�X���āA�w�͂̕�������܂��Ă��� �@�i����ł��Ȃ��Ȃ����ɂ߂��Ȃ����̂�����ǁj�A���⌒�N�ƈ��������ɂȂ鐡�O�܂� �@�w�͂��Ȃ�������Ȃ��B �����̂�邩���������藝�����Ă��ׂ����Ƃ�����B����́g�s�h�ƌ����A�g�s�h�͋��ɂ܂� �@���˂Ȃ�Ȃ��B �����̂��߂ɂ��̂�������Ȃ��Ȃ鎞�ɂ́A�V���猩���Ă���Ǝv���A���^�ʖڂɂ�邱�ƁB ���������Ƃ�����Ȃ����ƁB ���̂ɗǂ������Ȃ��̂�H�ׂ邱�ƁB �@�����͐l�ԍ���A�ʎO�Y��̋��P�ł��B �@���̏t�A�\���C������H�����Ă������Ɛ��ւ��S�ɑ����������t�ł��ˁB �@�V�������E�ɔ�ї����Ă����P�W�̑傢�Ȃ�������҂��Ă��܂��I�@

- 2��3���i�y�j���@�C�I�����ł܂��Y�����i!�I

�@�P���Q�T���i�j�A�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�̍��i���\�̓��A �\���C���͑傫�Ȋ����ɕ�܂�܂����B �@�Q�N�O�̃s�A�m��U���i�ɑ����A���@�C�I������U�̂x����i���c��E �������w�Z�j���A��ւ������蔲�������A�Y���ɍ��i���܂����B �@�x����͂R���烔�@�C�I�����̖��i��ΐ搶���艖�Ɋ|���Ĉ�ĂĂ��� ���k����Ƃ������Ƃ������т��ЂƂ����ł��B �@��͂菬���������炫����Ƃ���������Ă����q�́A�����̉ߒ��� �e�N�j�b�N����蒼���K�v���Ȃ��A���܂�Ă���܂łƂ�������ꂽ ���Ԃ̒��Ń��@�C�I�����Z�p������������̂ɒf�R�L���ł��B���߂���ǂ� �搶�ɏo����Ƃ������Ƃ͉^���ǂ������ƌ�����ł��傤�B �@�R����P�T�܂ł̂P�Q�N�Ƃ����N���E�E�E�B����Ƃ͂��݂��ݎ��Ԃ� �|������̂��Ǝ������Ă��܂��B �@���@�C�I�����́A��l���g���T�C�Y�̂P�U���̂P�T�C�Y�i��������24�p!!�j ���瑶�݂��邽�߁A�������q�������ɂ҂�����̃T�C�Y�̊y��ŏK�����Ƃ� �ł��܂��B �@�t���[�g�Ȃǂ��AU���`�̏A�w�O�̎q���p�̂��̂����݂���悤�ł����A �w�ǂ̊y��ɂ��ẮA��l���g���T�C�Y�ŏK���n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B ���̂����ł��傤���A���@�C�I�����t�҂̊����N��͋����������A�P�T�� ����P�U�Ƃ����Ă��܂��B�i�ܘ_�A�����Ƃ����Ƒ��n�Ȏq����R���܂���!!�j �@���{���y�R���N�[���̎Q���N������@�C�I�������傾���͂P�T�Έȏ�� �ݒ肳��Ă���̂����̂��߂ł��傤�B �@�Y���̎́A�Q�E�R���烔�@�C�I�������n�߂āA�P�O,�O�O�O���Ԉȏ�� ���K���d�˂Ă����q�������A�P�O�l������ƂƂ���������ɒ��킷��̂ł�����A �{���ɑ�ςȊ֖�ł��B �@�����p��^�|�̔������A�����A���y���ȂǁA����܂ŎĂ������烁�\�[�h�� ���y�ɑ����M���A�S�Ă��R���̑ΏۂɂȂ��A�t�B�M���A�X�P�[�g��̑����Z�� ���l�A���̏�̂P���ŐR�������̂ł�����A���O�ȏ����͖ܘ_�̂��ƁA ���_�͂�痂������K�v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�����g�̌o������A�c��������̋���̑��������Ă��炵�����i�搶�ł����A ��b���d���������b�X�������A���k���Y���E�Y��ɓ��ꂽ���A�Ƌ��Ă���������� ������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B �@���@�C�I���j�X�g�Ƃ��Ċ���Ȃ�����A����҂Ƃ��Ă̂������̎g����M�� ����Ă����P�O���N�O�����������������܂��B �@�搶�Ɛ��k���ςݏグ�Ă����P�Q�N�Ƃ��������������Ԃ̒~�ς��A�ǂ����ʂ� ���т��邱�Ƃ��ł����͖̂{���Ɋ�������Ƃł��B �@�x����͓����ݏZ�Ƃ������ƂŁA�\���C���̌��݂ƈȑO�̍u�t�`�[���ŁA���ȃs�A�m �E�\���t�F�[�W���̃��b�X����ςݏd�˂Ă��܂����B�܂��̂������g�ɕt�������ƁA ���y�̃��b�X������u���Ă����̂ł��I �@���ꂩ��̂R�N�ԁA�Y��̋����w�̃��b�X�������T���A�S������W�܂��Ă��� ���s�����Ɛ�����������������̒��ŁA���Ă�͂�傫���傫���L�������Ăق����� ����Ă��܂��B �@��������Q�n�܂Ń��b�X���ɒʂ��ė��Ă���Ă���撣�艮�̂x����̍���̊���� ���҂��Ă��܂��I �@�x����A���i�搶�A�Y�����i���߂łƂ��������܂��I �@

- 11��4���i�y�j���K���Ԃ̍����\�͂̍��ɒ���?!

�@�P�O���P�T(��) ��R�P��Q�n���s�A�m�R���N�[���{�I���J�Â���܂����B �@���N����R�����̐搶������ς��A�V�����̐��ł̌Q�n���s�A�m�R���N�[���A �\���C������Q�����G���g���[���܂����B �@���w�R�E�S�N���̕��ŗD�G�܂���܂����͖̂ؑ��K��i����܍��ۃA�J�f�~�[ �������R�N�j�B���w���̕��ł́A��������N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�������P�N�j�� �������D�G�܂���܂��܂����B�Q�l�����Ă̎�܁A���߂łƂ��������܂��I �@�ؑ�����͏��w�P�N���Ń\���C���ɓ����A�Q�n���s�A�m�R���N�[���̗\�I��˔j�������A �Ƃ��������v��������Ă��F�B�̂��Љ�Ń\���C���ɁB���b�X���ŏK�������Ƃ����Ƃ� ������Ɨ��K����撣�艮����ŁA���y��\���������Ƃ����v���������ς������Ă��� �K��́A���������\�I�˔j�����łȂ��A�����D�G�܂���܂��܂����B���\���ɂ́A �Ђ傤�Ђ傤�Ƃ��Ă���{�l��育�Ƒ����܂𗬂��Ċ��ł����ƕ����A���̔��܂��� �G�s�\�[�h�Ƀ\���C���������邭�a�₩�ɂȂ�܂����B �@�����N�͂���܂ŁA�o�ꂵ���Q�n���s�A�m�R���N�[���̑S�ẴJ�e�S���[�ɓ��܂��� ���܂����i���w�Z�R�E�S�N���̕��D�G�܁A���w�Z�T�E�U�N���̕��ŗD�G�܁j�B �@����͒��w���̕��ɒ���B�a�������\���C�����ォ��R�c�R�c�ςݏグ�Ă������݂� ���傭��̐i�x�ɁA�G�`���[�h�ȊO�̉ۑ�Ȃ̐��������x�҂�����ƍ����Ă��ĕ��� �Ȃ邩��Ƃ������f�ŁA���N���g���C���邱�ƂɁi���N�G�`���[�h�͉ۑ�ȂɎ��グ ���܂���j�B �@�R���N�[���ɒ��킵������t�@�C�^�[�̒��ɂ́A�w�ǃR���N�[���Ȃ������j�n��� �悤�ɗ��K��������q�����������Ƃ������Ƃ��悭�����܂����A�\���C���ł́A�n�m������ �w�̌P���̋��{�ƃG�`���[�h�A�����ăo�b�n�Ȃǂ̃o���b�N�Ȃ̓R���N�[���̗L���� �ւ�炸�ӂ�Ȃ��i�߂Ă��܂��B �@�G�`���[�h�̗��K�ɂ��A�^�w�̑��x�͖ܘ_�ł����A�Ȃ�\�����鎞�ɕK�v�ȋؓ��E���� �`����������A���������Ƃ͂ł��܂���B�ǂ�ȉ��ł��o����e�N�j�b�N��g�ɕt���邽�߂ɁA �ڐ�̂��Ƃ�ǂ������łȂ��A�����X�p���ň�ĂĂ������Ƃ͊̐S�ł��B �@�����N�͍��ăs�e�B�i�E�s�A�m�R���y�e�B�V����D���n���{�I�ł��D�G�܂���܂��܂����B ��b���ɁA���ꂩ����撣���Ă����Ăق����Ǝv���܂��B �@�t�����_�B����w�A���_�[�X�E�G���N�\���������A�ꗬ�ƒ��ꗬ�̈Ⴂ������ ����������܂��B �@�����Ώۂ́A���E�I�ȉ��y�Ƃ𐔑����y�o���Ă���x�������|�p��w�̃��@�C�I�����Ȃ� �w���ł��B �@�x�������|��͓��w���邾���ł�����ւȑ�w�ł�����A�w���S�����ꗬ�ƌ����܂����A ���̒��ł��ꗬ�ƒ��ꗬ�̍����o�Ă���̂́A���܂���̍˔\���A����Ƃ��ςݏd�˂� �w�͂��A������𖾂��邽�߂Ɏ��̂悤�Ȍ������s���܂����B �@���@�C�I�����Ȃ̋����ɁA�@�������E�g�b�v�N���X�̃��@�C�I���j�X�g�ɂȂ邱�Ƃ� �m���Ȑ��k�A�A�D�G������ǂ����E�Ŋ�����ł͂Ȃ����k�A�B�����R�[�X�ɐi�ސ��k�A �����ꂼ��P�O�l���I�o���Ă��炢���K���Ԃ����܂����B �@���ʂ́A�P�W�ɂȂ�܂ł̗��K���Ԃ̍��v�����ꂼ�� �@�V�S�P�O���ԁA�A�T�R�O�P���ԁA�B�R�S�Q�O���ԁ@�ŁA ���K���Ԃ̍������̂܂ܔ\�͂̍�?!�ɒ������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B �@�S�����h�C�c�ō��̉���ɍ��i�����˔\����w���ł����A���̒��ł����K���Ԃ̍��� �\�͂̍��Ɍq�����Ă���Ƃ�����ł��B �@�ނ�̒��ɂ͔�r�I���Ȃ����K���Ԃō����\�͂��l�������A������V�˂͂��Ȃ����� �Ƃ������Ƃł��B �@�l���D�ꂽ�\�͂邽�߂ɂ͐l��葽���̗��K��ςނ����Ȃ��Ƃ����������ʂł��B �@�G���N�\�������́A�_���X�E�e�j�X�E���w�E�`�F�X�ȂǑΏۂ�ς��ē��l�̌������s�� �܂������A�\�͂̍��͗��K���Ԃ̍��Ő����ł��������ł��B �@�p���I�y�����o���G�̓`���I�G�g���[���A�m�G���E�|���g���̖��~�e�L�E�N�h�[���A ���e�����E�I�ȃ_���T�[�Ƃ͂����A�p���I�y�����o���G�w�Z�̕��ی�̎��ԂƓy�E���ɂ́A ����ŕ��e�̎w���̉����b�X�����Ă����ƌ����܂����i�ܘ_�A��փp���I�y������ �o�����[�i�ɂȂ�܂����j�A�C�`���[�͏��w�R�N���̎�����A�ߌ�R������Q��܂ł̎��ԁA ���e���t������Ŗ싅�̗��K�����Ă����ƌ����܂��B �@���܂�Ȃ���̓V�˂͂��Ȃ��̂ł��B �@�ǂ����F����A�������Ԃ����ɔz�����A������V�˂Ɉ�ĂĂ����ĉ������B

- 10��7���i�y�j���t�̍����͊ӏ܂ł��I

�@�H����̐��X������̉��A�H���ɐ�����Ȃ���^����Ŋ���F����̎p���A ���K�ł����܂������Ă������炩��z������A���܂����v�������ł��B �@�|�p�̏H�A�����S���̃\���C���`�[���́A�R���N�[���ő��X�g�͂��Ă��āA ����̏H�Ɍ������ă��X�g�X�p�[�g���ɓ���܂����B���k�̊F����͖ڕW�Ɍ������� ���X�w�͂��d�˂Ă��܂��B �@��ʂɁg�|�p�̏H�h�ƌ����܂����A���[���b�p�ł͖�O�ł̊������I���H���炪�A �{�i�I�Ȍ���̃V�[�Y���̓����ł��B �@��[��������������̂Ȃ���Ȃ̂��A����Ƃ��Z���Ăɖ�O�œ��𗁂т�K�v���� �����������Ȃ̂��A�����ł����[���b�p�̉Ẵz�[���͉��ڂ����Ȗڂł��B�������A �V�[�Y���ɓ˓�����ƈ�ς��A�ǂ̃z�[�������͓I�ȃv���O�����ł����ς��ɂȂ�܂��B �@����̐搶�����A�ߔN�A���𑵂��Č����Ă������Ƃ��ӂƎv���o���܂����B�ߍ��� ���y��w���̓A���o�C�g�ŖZ�����A�R���T�[�g��I�y���ɍs���Ȃ��̂ł���A�����Ȃ��� �������ݏo���Ȃ��̂ɂˁA�ƌ����Ă����̂��B���̎��͂����Ǝ���̗���Ȃ̂ˁA�� �C�ɂ����߂Ȃ������̂ł����A���₢��Ⴄ�A�S��������������ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ� �m�����͍̂ŋ߂̂��Ƃł��B �@�R���T�[�g�ɍs���ƁA�K���ƌ����Ă����قǑ�������̂́A�����p���Y�啍�����Z���B �@�ۑ�����Ȃ����߂Ɉ�������Ԃ����K���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ނ�ł����A�{���ɂ悭 �R���T�[�g���ɏo�|���܂��B�C�O����̒����ȉ��t�Ƃ̃��T�C�^���Ȃǂł͉��Ȃ� ���Ƃ͂Ȃ����A�Y��̐搶�̃��T�C�^���A��y�⓯�����̃��T�C�^����R���T�[�g�A ���������o�ꂷ��R���N�[���Ȃǂɂ��ǂ�ǂ�o�����A�Ȃɂ�����Ɛw����Ă���l�q�� �s�ςł��B �@�R���T�[�g�ɍs���A�Ƃ�������K�����ƒ�̒��Ɍ��X���������Ƃ��v���ł��傤�B �����������特�y�D���ȉƑ��ɘA����ăR���T�[�g�ɍs���y���݂�m��A���ꂪ������ �ꕔ�ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B�R���T�[�g�ɍs�����Ƃ����シ��f�G�Ȑ搶�Ƃ̏o��� �K���������̂�����A�Ƃ��z�����Ă��܂��B �@������ɂ��Ă��A���ꂪ�ނ�̉��y�̌�����ƂȂ��Ă���̂͊m���ł��B �@�����l�������������̖̂������ۂɖ��������A��Ƃ���R�̔��������̂�������A �����Ƃ��{��ǂ܂����Ă悢��i������Ȃ��̂Ɠ��l�A���t�̍����͊ӏ܂ł��B �@����DVD��CD�����l�ȏ�A�ꏊ��I���ӏ܂ł���悤�ɂȂ�܂����B��B�̌|�p�� �傢�Ɍ������A�����̖L���Ȏq�������i�ܘ_��l���j�ɁA�z�����Ă��炢�����Ɗ肤 ����ł��B

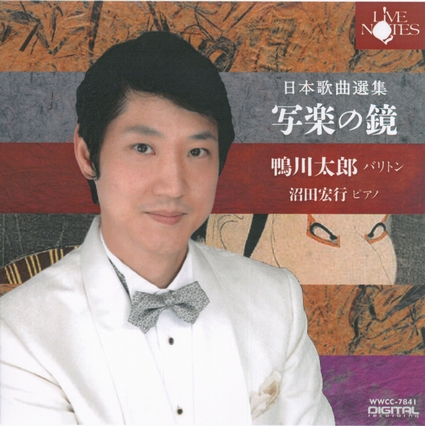

- 9��16���i�y�j���쑾�Y�搶�ECD�w�ʊy�̋��x�����[�X

�@���̉āA���쑾�Y�搶���A���{�̋Ȃ�CD�������[�X�����̂ł��Љ�܂��傤�B�肵�āw�ʊy�̋��x�B �@���{�̋Ȃ̌ÓT�̂悤�ȁs���Z���t��s�I���X�t�Ȃǂ̍�i����A����搶���V�쏉������ �s�r�r���o�̃h�h���p�t�A�s���̎g�ҁt�A�X�ɂ͕\��ƂȂ��Ă�����{�̋Ȃ̖���s�ʊy�̋��t�Ȃ� �S�P�V�Ȃ����^����Ă��܂��B �@���̒��ł��������E�߂Ȃ̂́ACD�̃����[�X�ɐ旧���Đ��E������e���ĉ����������яG�Y�搶 �i�s���t���t��s�܂����ȏH�t�̍�Ȏҁj�̑�\��s�ʊy�̋��t�ƁA���{��ɂ����{�I�y���̑n���� �ꐶ����������{�I�y������㑍�ēŁA���s���܂�̑�ꊰ�搶�ďC�ɂ��A�D�ꌾ�t�̂��̈����� ���m���[�O���̋ȁs��Ƃ̕���t�ł��B �@���яG�Y�搶�̎P���̂��j���Ŋ���搶�����́s�ʊy�̋��t���̂��A���ѐ搶�����ł����������悤�ł����A �c�O�Ȃ��ƂɁA����CD�̃����[�X�Ǝ����قړ��������A���{�̋Ȃ��x���Ă���ꂽ���̂Q�勐������������A ���������ĒǓ���CD�ƂȂ�܂����B �@������ɂ͂���܂ł̂�����Ɋ��Ӑ\���グ�A�S��育���������F�肢�����܂��B �@������������܂�����A�������������B �@CD�̓\���C���Ŏ戵���Ă��܂��B

- 9��9���i�y�j�v���E�s�A�j�X�g������Ŗ��키�����̑̌��Ƃ�

�@�w�l�G���w�ƒ���x�̂X�����̃e�[�}�́g�y��������h�B �@���@�C�I�����̖���X�g���f�B���@���E�X�A�s�A�m�̃X�^�C���E�F�C�A ���E�Ɍւ���{�̃t���[�g���[�J�[�����t���[�g���쏊�̏������̃t���[�g�A �m��l���m�镟�䌧�̐R�n�[�v�ȂǁA����ߒ�����j�ɂ��Ă̋L�q�� �������ʐ^���ڂŁA�y��D���ɂ͊���Ȃ����e�ł��B �@���y�̊y���ݕ��́A���t�A�ӏ܁A�����Ċy��̃R���N�V�������A�l�X�ł��B �@�y��D���A�Ƃ������͊m���ɂ��炵�āA�Ö̃��@�C�I����������� �~�����Ă��܂�Ȃ��Ȃ�A�Ƌ��Ă�����ɂ���������Ƃ�����܂��B �@�L���L���P�����I�ȃt���[�g�ȂǁA�G�肽���A�~�����I�Ǝ����v���Ă��܂� �܂����̂ˁB�i�����ď���������Ƃ�����ł͂���܂���I�j �@�v���ɂ͂Ȃ�Ȃ���������ǁA�������y��Ɉ͂܂�A���y�Ɉ�ꂽ�y���� ���X���߂����Ă�����X�����l�Љ��Ă��āA�������Ƃ��Ȃ����ʎd�l�� �A�j�o�[�T���[�E�X�^�C���E�F�C������ɒu���Ăɂ��₩�ɒe���Ă�����A �Q�S������v���`�i���̃t���[�g�����L���Ă��邾���łȂ��A�������� ���t���y���ނ��߂̃R���T�[�g�E�T���������Ă������ڂ��Ă��܂����B ���t�ƃR���N�V�����Ƃ����Q�̑��ʂŋ��ɂ̊y���ݕ�������Ă���������́A ���̂悤�ȉ��y�Ƃ̊ւ����A�y���ݕ����ǂ����̂ł��B �@�w�ƒ���x�̓����ɍ�N���؏܂Ɩ{����܂��_�u����܂����w���I�Ɖ����x�� ��ҁA���c������̃C���^�r���[���f�ڂ���Ă����̂ł��Љ�܂��傤�B �@�w���I�Ɖ����x�́A���ۃs�A�m�R���N�[���ł́A�ו��ɘj��o��l����ݒ�̕`�ʁA ���y�\���̌�b�̖L�x���ɐ����������i�ł������A��������̂͂��A���f���ƂȂ��� �R�N�ɂP�x�J�Â����l�����ۃs�A�m�R���N�[���ɁA�S�x�����^�сA���x�ɘj��\�I ����{�I�܂ł��̑S�Ẳ��t���������Ƃ����̂ł�����A�j�S��˂�����i�ɂȂ��� �̂��[���������܂��B �@���y�ɓ_����t�����ʂÂ�����͖̂����������ƁA�ƌ����Ȃ�����A���̖����Ǝc������ �܂߂ẴR���N�[���͖ʔ����A�h���}�e�B�b�N�Ȍ������ƂȂ��Ă���A�ƌ������c���B �@���ꂾ���ǂ��Ղ�ƃR���N�[���ɂ͂܂�����҂��A�v���̃s�A�j�X�g���X�e�[�W�� ���키�����̑̌��Ƃ��̍K���x�̍����́A�@���I�ȑ̌��ɋ߂��ƌ��_�Â��Ă���̂ɂ� �����ł��܂����B �@�����̒��Ŋe�R���e�X�^���g���e���Ȃ̃v���O���~���O�ɋ�J�����Əq�ׂĂ��܂����A ���̋�J���悭�킩��l�������ꂽ�f���炵���Ȗڍ\���������͈̂�ۓI�ł����B�Ȃ� �悭�m��l�䂦�̔Y�݂ƌ����܂��傤�B �@���ꂪ�����āw���I�Ɖ������y�W�x�Ƃ���CD�������[�X���Ă��܂����Ƃ����̂ł�����A �����̂���l�͐����Ă݂Ă��������B �@�����ƂƂ��Ă̎����͂���܂œǂ�ł����{�̈����o�����珬���������Ă���A �ǂ܂Ȃ��l�͏����Ȃ��Ǝv���ƒ��҂͌����Ă��܂����A����Ɠ������A�l�̉��t�� �����Ȃ��l�͐������Ȃ��Ǝv���A�Ɖ��y�Ƃɑ��ēK�m�Ȉӌ����q�ׂĂ��܂��B �@�ꗬ�̉��y�Ƃ͑��̐l�̉��t���悭�����Ă���A�l�̉��t���Ȃ��l�͐������Ȃ��A �悭�����Ȃ��l�͂悭�e���Ȃ��A��҂̂��̂悤�ȍl�����쒆�̂S�l�̃s�A�j�X�g�� ���e�����w���I�Ɖ����x�A���̃C���^�r���[�̓nj�A�܂�������p�x���炱�̖{�� �y���ނ��Ƃ��ł������ł��B �@���̐l�̉��t���l�͉��y�̈����o���������ς��ɂȂ���ɂȂ�܂���\�\�A ���c������̑f�G�ȃ��b�Z�[�W�A���������ł��I

- 8��5���i�y�j��l�����サ�܂��傤�I�q���ɕ������ɁI

�@�A��������悤�ȏ����������Ă��܂��B �@�Ă̓R���N�[���̃V�[�Y���A�s�A�m�E���@�C�I�����E���y�̊e����A �T����P�W�̐��k�����킷��M���Ă�����Ă��܂����B �@���̎��_�őS���\�I���ʉ߂��A���y�̍b�q���͂܂��܂������܂��B �@�\���C���̐��k����̒��ɂ́A�v���̉��t�Ɩڎw���Ċ撣���Ă���l�A �v���ɂȂ����͂Ȃ�����lj��y���y�����ďK���Ă���l�����܂��B �ċx�݂̊ԁA�����̖ړI�͉��ł���R���N�[���Ɍ������ė��K�ɗ��� ����p������Ǝq�������̐��̖����������܂��B �@�b�q���Ȃǂ����Ă���Ǝq���̍�����ł�����ł������Ƃ����Z�R�N�� �ĂŏI����Ă��܂��A�Ƃ����悤�Ȍ��t���悭�����܂��B �@�v���ɓ��c�ł���l�͂ق�̈ꈬ��̐l�����ŁA�ꕔ�̐l�����͑�w�� ���ƒc�ɓ����č��܂Œʂ葱�����邯��ǂ��A�w�ǂ̎q�����͍��Z�� �싅�͑��Ƃł��B����͖싅�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A�o���[�{�[���ł� �o�X�P�b�g�����l�B �@�ܘ_�A�q���̍��Ɉ�̂��Ƃɑł�����ł����Ƃ����̌��⒇�ԂƂ� �R�~���j�P�[�V�����ȂǁA��l�ɂȂ��Ă���ł͊l��������ɂȂ�o���́A ���������̂Ȃ����̂ł��傤�B �@�������A�C�Ɗ��Ԃ������Ă��܂�����́A�����ɘj���đ����邱�Ƃ� ����Ƃ����_�Ŗ{���ɖܑ̂Ȃ����Ƃł���Ǝv���̂ł��B������������ ���K���ďC������Ɗw�K�������ǂ��A���̓y��̏�ɉ��N�ɂ��j���� �������ςݏグ�Ă䂭�ƁA����N��ȏ�ɂȂ������̌���̓x������ ��������ŁA���̗ݐς̖��x�͔N�����|���Ă������Ƃł������킦�܂���B ���ꂪ���킦�Ȃ��̂ł́A����Ӗ��l���̊�т��̂ĂĂ��܂��Ă���悤�� ���̂ł��B �@���̓_���y�͑f���炵���ł��ˁi��O���X�I�j�B �@������������t�@�̏C���ɏ[���Ȏ��ԂĂ邱�ƂŋZ�p�̓A�b�v�� ���_�C�{�ɂȂ��A�����ł����܂��A�Ƃ����N��I�Ȑ��������Ȃ��B �@�t�ɉ^���ʂ�K�v�Ƃ��镪��ƈႢ�A�̗͂��Ȃ��Ȃ�N��ɂȂ��Ă� �ł��邱�Ƃ����_�ł��B �@�����̔\�͂��A�N��Ƃ����g�ɂƂ���邱�ƂȂ��J���ł��镪��� �I�\���C���̐��k�����͉^���ǂ��ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���I �@�R���N�[���┭�\��ɏo������̂́A�l�O�ł悢���t�����邽�߂̗��K�ł��B ��ł���Ă���̂Łc�A�Ƃ������̒��ɂ͔��\��ɏo�����Ȃ��������܂����A �����Ȃǂ̃X�|�[�c�ŗ��K����������悤�ɁA���ۂ̎�����ʂ��Ċw�Ԃ��Ƃ� �����͂��ł��B �@�������ŗ��K���������Ȃ����͂���܂���B���������邱�ƂŃL���b�`�{�[���� �s�b�`���O�A�o�b�e�B���O�Ȃǂ̕������K�����ł͓����Ȃ������̗���̒��ŁA �R�c��^�C�~���O��͂�A�����̑���Ȃ��Ƃ����m�����肷��ǂ��@��� �Ȃ邩��ł��傤�B �@�l�O�Œp���������߂ɏK���Ă���̂���Ȃ��A�Ƃ������ӌ�������Ǝv���܂����A �p�����������Ď����ɏo�Ȃ��Ɩ싅�̘r�O�����サ�Ȃ����Ƃ͒N�̖ڂɂ����炩�ł��I �@�p�������Ȃ�āA��l�ɂȂ�����Ȃ��Ȃ��o���ł��邱�Ƃł͂���܂��A ��O���N���A���Ȍ���̂��߂ɂ����ň�x㵒p�S���̂ĂĂ݂�̂͂������ł��傤���H �@�\���C���̑�l�̐��k����̒��ɂ́A�U�O���߂��Ďn�߂����y�̃��T�C�^���� �W�O�ŊJ�Â�������A����R���T�[�g����悵�ďo�����Ă������������R���܂��B �@���シ��͎̂q�����������ɔC���Ă͂����Ȃ��I �@��l���������݂�ڎw���Ăǂ�ǂ��B���悤�ł͂���܂���!�@

- 7��8���i�y�j�u�傫�イ�Ȃ�����ǂ����Ă�����Ȃ��v�Ƃ�������

�@�����������狳���Ă������k����B�����w���⍂�Z���ƂȂ�A�ȒP�ɂ� �ł��Ȃ��������Ƃ��X���b�Ƃł���悤�ɂȂ�̂�����̂͊��������̂ł��B �@�Z�p�I�Ȃ��Ƃ͖ܘ_�Ȃ̂ł����A���_�I�ɑ�l�ɂȂ��Ă���l�q������̂� ��������Ƃł��B�搶�ɑ��ĕs�啅���A���R����A���ߑ������A �i���ߑ����������̂͂������̕����I�Ƃ����̂͋�����搶���̌��I�j�̘A�� �������q���A�f���A�䖝�����A��ꂽ��������Ȃ��A���N�����Ɏd�オ��̂� ���Ƃ��s�v�c�Ŗ����ł��B �@���\��Ɍ����Ă̋l�߂̎����ɁA�ނ�̗��K�ɕt�������Ă���ƁA����܂ł� ���N�ɘj��C�Ƃ��A�ނ�̐��_���̌���ɑ傢�ɖ𗧂��Ă���̂��������ɂ� �����܂���B �@�s�啅�ꂽ���ȂǁA�܂�ŐS���������Ƒ��ɑ���ԓx�i�ǂ����悤���Ȃ��I�̈Ӂj �̂悤�������q���A�ڏ�̐l�ɑ���L�`���Ƃ����h��Ȃǂ��g����悤�ɂȂ�A ���̐����̗����ɋ����܂��B �@�ςݏグ�Ă������Ƃ͕K���`�ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃ�ނ炩����X�������� ���܂��B �@���������Đ��܂ꂽ���_�������Ă����Ə������Ă��܂��܂��B����ꂽ���Ƃ� �����ł��銨�̗ǂ���A���܂�������≹����������ǂ������������c���� ���X���܂����A�[���ȌP�����{���Ȃ��܂ܑ傫���Ȃ�Ə��w�R�N�����炢�ŕ��ʂ� �\�͂ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@��l���������Ă����Ȃ��A���邢�͔��ɉ��̔����������Ȃ��ȂǁA���b�X�� ��u�ɉ��炩�̎x�Ⴊ����q���A�T���炢�Ńs�V�b�ƍ����Ă�����悤�ɂȂ� �܂����i�����悤�ɂȂ�ƁA����܂ł̎�u���e��S�Ĕc�����Ă���̂��m�F �ł��邩�琦�����̂ł��I�j�A�\��̏��Ȃ��q�����X�ɘb���n�߂���A�Ί�������� �悤�ɂȂ�܂��B�������̂��ƁA�Ⴆ�A�y����ǂނƂ����̕������������邱�Ƃ� �ُ�Ɍ����q�́A���N�����Ă��邤���ɁA������ˑR�ɂł���悤�ɂȂ�A���̏� ��肾�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƁA�����Ȏq���ł������������悤�ŁA���� ���̂قǒ��������ʂ��������肷��͖̂ʔ������ۂł��B �@���b�X������̂���������y�����Đ��k�����͒ʂ��Ă��Ă���Ă���� �v���̂ł����A�������C�����邽�߂ɂ͊y���������ł͍ς݂܂���B�X�e�b�v�� ����Ă����x�ɂł��Ȃ��ӏ��͂ǂ����Ă��������ŁA���ł��ȑO������悤�� �X���[�Y�ɂ͉^�Ȃ����̂ł��B �@�ł�������������i��l�Ȃ�Ύn�߂�������j�ł��Ȃ������ł���悤�ɂ��Ă��� �o����ςނ��ƂŁA�������ł������̊K�i������Ă������Ƃ��ł��܂��B �@�����ȒB�����̊l���͂ƂĂ��d�v�ł��B���̏����ȒB�����̐ςݏd�˂ɂ��A �C�Â������ɂ͗l�X�Ȃ��Ƃ��ł���l�ɐ������Ă��܂��B�����ȒB�������l������ ���߂ɑ召�̉䖝������o����ς݁A���߂Ȃ��S���炿�܂��B �@�ł�����n�߂ɏq�ׂ��悤�ȁA�䖝�͂ƒ��߂Ȃ��S���������A�l�i���D�ꂽ�l�Ԃ� ���R�ɐ������Ă����Ƃ�����ł��B �@���\��ł͂ǂ�Ȃɏ������q�ɂ����̎��̏�Ԃ�����w�L�т����d�オ��� ���߂܂��B�R�Ύ��ł�����𗝉����K���B�����Ă���܂��B�y������������Ȃ��A ���̃X�e�b�v��ł��邩��\���C���̐��k�����́A��{���ʂ��Ă��� �̂ł��B �@�ߍ��w�������������q���w����ł����̐��͈����Ȃ������x�ɁA�������j�̐l�i�`���� �e����^�����l�X�Ȑl�X�̊i�����ڂ��Ă��܂����B���̒��Œ��҂̓���̌��t�A �u�Ȃ�ڂ��삿���₩�āA�傫�イ�Ȃ�����ǂ����Ă�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��A �@���̒��ɂ͂��܂��̂�Łv �������Ȃ��Ǝv���܂����B �@���V���l�Ɋ�������A���X���X�Ɛl�������ł���ꂽ��N�X�R�̍������q����B ���̍������Ȃ����t�͗��ɃV���L�b�Ǝ��ꂪ�ǂ��B �@�ł��z���g�ɂ��̌��t�A�g�ɟ��݂܂��B���Ƃ����������Ȃ��A�����t���[�Y����Ȃ��ł����B �@�\���C���̐��k����A�s�A�m�̊���Е��N��K�N���V�b�N�s�A�m�R���N�[���ő�R�ʓ��܁A ���y����ނ����a�����Í��Z���̂��߂̉̋ȃR���N�[���œ��I���܂����B �@���т��d�˂Ă���\���C���s�A�m�`�[���A���@�C�I�����`�[���ɉ����A���y�`�[�����n���ł��I

- 6��3���i�y�j�Y�����S�l�ɂ��₩�ȉ��t��

�@��^�A�x���̂T���S���i�j�A�\���C���QF�z�[���ɂ�����Quartetto�`A�` (�N�����e�b�g �G�[�X)��P��R���T�[�g���J�Â���܂����B �@�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z(�Y��)�Q�N���S�l�ɂ�鎩���� �R���T�[�g�ł������A�e�l�̃\������A�S��E�W��̘A�e����Ɛ����R�� �v���O�����ŁA�P�U�̎Ⴋ�s�A�j�X�g�̗������̈ӗ~�Ə�M���Ђ��Ђ��� �������}�`�l�����ł����B �@��悩��R���T�[�g�����܂ł̊��ԁA���̎��g�ݕ����ԋ߂Ō��Ă��� �������̂́A�Y�����͂Ƃɂ����悭���K����Ƃ������Ƃł����B �@�\���̋Ȃ̓R���N�[����R���T�[�g�i���ɂ͊��Ƀ\�����T�C�^���f�r���[ �ς݂̐l�����܂����I�j�A�����Ȃǂʼn��t���邽�ߓ��O�ɗ��K����͓̂��R �ł��B �@�A�e�ƂȂ�ƁA�����\������ɕ肪���ȃs�A�m�t�҂́A�A���T���u�� ���邱�Ǝ��̂ɍK�������o���A���t�̊����x�������A���킹�邱�Ƃ����� �������Ă��܂������B �@�������ނ�́A���̃R���T�[�g�Ɍ����āA���P���ɘj�薈���A���T���u���� ���K�𑱂�����A�A�x���Ƃ������Ƃ�����A�O�����肵�āA���h��Ԃŗ��K ���Ă��܂����B �@�A�e�𒆐S�ɉ��t���钘���ȃs�A�j�X�g�̂Ƃ���ɂS�l�Ń��b�X���𐔉� �ɍs������A���h���A�t�@�≹�y�\���ɂ��Ē��X���~�A���݂����炸 �ӌ����o����������ƁA���������̈ӎu�ōs������p�ɗ����������o���܂����B �@���ꂼ��ɉ��y�ɑ��Ď�̐��������Ă���̂ŁA�Η�������Z�������� ���Ȃ���A���̓I�ȉ��y���o���オ���Ă����ߒ��ɂْ͋����Ɣ��͂����� ���܂����B �@�u���{�N���V�b�N���y�R���N�[�����w�Z���q�P�ʁv�̐ΐ�ށX������A �u�ʂ̍��������܃s�m�R���N�[�����w�������P�ʁv�̊�䈟�炳��A �u�S���{�w�����y�R���N�[�����Z���̕���������܁v�̊���Е��N�A �u�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[��in Asia�A�W�A����܁v�̒|����������A �e�X�����ɗ��h�ȃR���N�[���������S�l�A���i����̗��K�ʂ̎����Ȃ̂��A ���q�R���͔������������K�O���B���̗̑͂Ɋ��S������ł����B �i��P���͔��M�őO���_�E���I�j �@�t�H�[����ȁA�g�ȁs�h���[�t�����炵���R�P�e�B�b�V���ȉ��ŕ\���ł��� �������ƁA���[�[���u���b�g��ȁs���{�̉̂ɂ��t�@���^�W�[�t�ɂ����ẮA �W��A�e�Ƃ����傪����ȕҐ��̒��ŁA�悭�m��ꂽ���{�̉̂ł���q�����炳����r �q�l�ӂ̉́r�q�ԂƂ�ځr���A��_���Ƒ@�ׂ���D������A�W���Y�̃��Y���ɏ���� ���t�������ƂɊ������o���܂����B �@�����������{�̉̂��僁���f�B����������������ł��傤���A����I�ȉ��̌q����� �S�̉��ꂩ��h���Ԃ�ꂽ�v�������܂����B �@���q�l���܂���ł���������炵�āA��҂̉��t��S����y����ł��������Ă��� �l�q�ł����B �@�A�E�V�����B�b�c���琶�҂����w��Ɩ��x�̒��҂ŁA���_�Ȉ�E�S���w�҂� �r�N�g���E�t�����N���́A��|�p�͐l�̍����~���A������͂�^������̂�� �ƌ����Ă��܂��B�ǂ����y�������ƂŁA�S�邽��v������E�p�ł����Ƃ��A �������G�����āA�l���𗧂Ē����E�C���������Ƃ������b���悭�������̂ł��B �@������������b�܂ꂽ���̒��ň炿�A�F�X�ȑf���炵���`�����X��^�����Ă��� �˔\����s�A�j�X�g�̗��������A�l�X���K���ɂ��A�l�X�Ɋ��͂�^����G�l���M�[�� �X�s���b�g���������A�^�̉��y�Ƃɐ������Ă������Ƃ�����Ă�݂܂���B �@�R���T�[�g��MC�̒��ŁA���˂Ɏ��̃R���T�[�g�ɂ��ė\�������Ă��܂������A �����܂����̋@�����܂�����A����A�F�l�������Œ����ɂ��炵�Ă��������B �@�����āA���ɐG��鉹�y��t�ł鉉�t�Ƃɋ߂Â��Ă��邩�ǂ����A�ǂ����݂� �����Ă��������B�@

- 5��6���i�y�j�҈䂢�q����̍u����

�@�Ӗڂ̃s�A�j�X�g�҈�L�s���̂���l�A�҈䂢�q����̍u����S���Q�Q���i�y�j�A ���c�w����Ɍ��݂��ꂽ����̃X�N�G�r�A���X�K�ŊJ�Â���܂����B �@���t���[�A�i�E���T�[�Ƃ�����������������A�����₷���g�[���̐��F�Ɩ��ĂȌ����A �����ƏΊ���₳�Ȃ��A���p�����������ŁA���e���X�������ꂽ�u���ł����B �@�҈�L�s���͂Q�O�O�X�N�̃��@���E�N���C�o�[�����ۃs�A�m�R���N�[���ŗD���ȗ��A �}�X�R�~�ɂ��������グ���Ă���s�A�j�X�g�ł��B���̒҈䎁�𗧔h�ȃs�A�j�X�g�� ��Ă������Ƃ������ƂŁA�ŋ߂ł͂���l�����f�B�A�ɕp�ɂɓo�ꂵ�Ă��܂��B �@ �@�u����̃e�[�}�́w���邭�y����������߂Ȃ��x�B �@ �@������ۂɎc�����̂́A���o��Q�̑��q���a�����A���̏�����J���ė������݂Ȃ�����A ���q�̂��߂ɗǂ��Ǝv�����Ƃ�ϋɓI�Ɏ�����āA�����������̍s���͂ł����B �@�w�t���b�N�X�͎��̖ځx�Ƃ����҈䎁����Ă�W�ƂȂ����{�ɏo��A���̒��҂őS�ӂ� ������a����ɁA�����g�̎v����^�������J�Z�b�g�e�[�v�𑗂�A���̌エ����邱�Ƃ� �Ȃ����b�A�T�̑��q���s�A�j�X�g�ɂȂ肽���Ǝv�����������ƂȂ����Ƃ����A�T�C�p���� �V���b�s���O�Z���^�[�̃s�A�m�𑧎q�ɒe�����Ăق����ƌ��ɍs�����Ƃ��̘b�A�w���҂� ���n�T����ɑ��q�̃s�A�m���Ă�����ăA�h���@�C�X���������������Ƃ̎v������A �F�l�̎G���C���^�r���A�[�ɑ��q�̉��t�̘^���J�Z�b�g�e�[�v��n���Ă�������b�E�E�E���A ���̍s���͂ɂ͋�������܂��B �@�u����̃e�[�}�ɂ���悤�ɁA���邭�y�������Ȃ���l�̂��l�����ƂĂ����͓I�ŁA���� �悤�Ȃ���l�Ɉ�Ă�ꂽ��K�����낤�ȁ`�ƁA�v�킸�ɂ͂����Ȃ��悤�ȕ��ł����B �����Y��Ȑ��Ō��|���Ă����A�������D�����A���N�ŏ�i�Ȃ���l�Ȃ�ė��z�ł��B ���̏�A��Ɉꏏ�ɐ킢�A�l���A�x���A�s�����Ă����̂ł�����A���̎q�����悢�q�� �炽�Ȃ���͂���܂���B �@�������̂��Ƃq�ɏ��₷���Ƃ��낪����A�Ƌ��Ă��܂������A���q���R���N�[���� ���܂����Ƃ��ȂǁA�u��l�ɂȂ����琢�E�̃R���N�[���ɏo����Ǝv���I�v�ȂǁA������� ���Ƃ��D���Ƃ����Ƃ�����A�҈䎁�̂��C�̒��܂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B �@�Ԃ����̎�����A�䏊�d���ȂǂŖڂ𗣂����ɂ́A���ꂳ��̑��݂�m�点�邽�߂� �����̂��̂��Ă����Ƃ����K�����A�ނ̉��y�D������ނ̂ɑ傫�Ȗ�����S���Ă������� �ł��傤�B�܂��A��D���Ȃ��ꂳ��̉̂��̂�^���āA�s�A�m�ʼn���T���q�ŗV�ԂȂǁA ������ς��̍ō��̃R�~���j�P�[�V����������Ă����悤�ł��B �@�撣�����v���Z�X���������ȂǁA�ǂ��Ƃ���������Ă͖J�߂�悤�ɂ��A�����Ƃ���́A �u�����ƑO������g��ł���������Ɨǂ��Ȃ�ˁv�A�Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă�����ƌ����ڂ� ����Ƃ������b���A�挎���ł��Љ���w�w�͂̌o�ϊw�x�̃G�r�f���X�i�Ȋw�I�����j�ɏ����� ������������@�ł��ˁB �@���q�����������ɁA���o��Q�҂̓s�A�j�X�g�ő听���Ȃ������߂������悢�A�Ƃ��� �A�h���@�C�X������l�������Ƃ������Ƃł��i�{���ɍ����b�ł��I�j���A�u���Ƃ����y�Ƃ� �Ȃ�Ȃ��Ă��A���ł������������A���������O��ɂȂ邩����v�A�Ǝv������ł��v�� �������Ƃ��A��������Ƃ����M�O�ƐS�̋���������l�Ȃ̂��ȁ`�A�Ɗ��S���܂��o�܂����B �@�l�Ԃ̉\���̑f���炵�����䂪�q���狳������Ƃ����Ă��āA���̃t���[�Y�ɂ������I �@����l�̐l���̗ǂ��A�l�ԓI�ȉ������A�����āg������߂Ȃ��h�ӎu�̗͂����W���A�q��Ă� �����ɂȂ������̂ł��傤�B �@���������l�̎q���Ɠ��ʂȕ�e�ɂ��V�˃s�A�j�X�g���ł����������Ƃ����������ł��� �ł��傤���A���ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��A���������̎q��Ăɖ𗧂q���g�������ς��̍u����ł����B

- 4��8���i�y�j����̃o�C�u���w�u�w�́v�̌o�ϊw�x

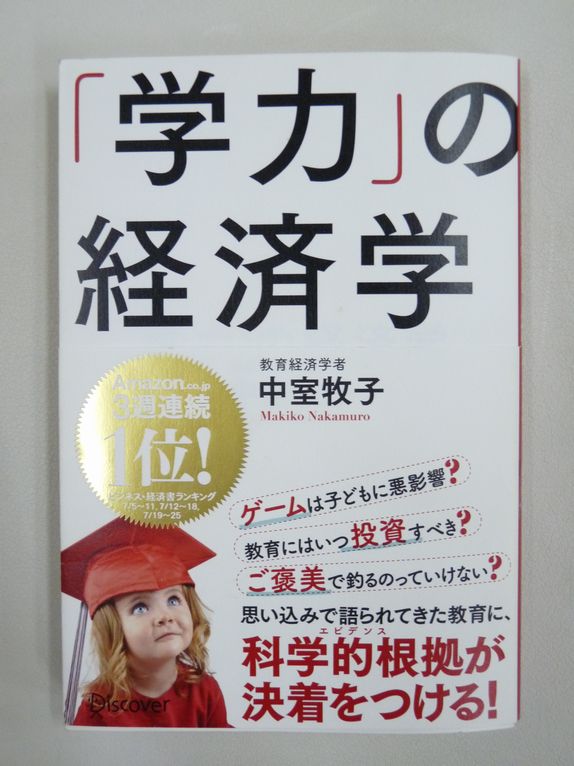

����o�ϊw����Ƃ��钆���q�q�c����w�����ɂ��w�u�w�́v�̌o�ϊw�x �Ƃ����{��ǂ݂܂����B �@�X�̑̌��k�ł͂Ȃ��A��ɃA�����J�Ō������ꂽ�Ȋw�I�؋��i�G�r�f���X�j�� ��Â�������I�����Ɉ���{�ł��B �@���̐l�����̕��@���ǂ��ƌ������A���̐l�������������c�A�Ƃ�����������E�p �ł���q��Ă̓��W�ƂȂ鋳�珑�ƌ����܂��傤�B �@���̖{�̒��Ɂw�q���͖J�߂Ĉ�Ă�ׂ��Ȃ̂��x�Ƃ����ڎ�������A�v�킸�ڂ� �~�܂�܂����B�����q��Đ^�Œ��ɗ��s�����̂́w�J�߂Ĉ�Ă�x�n�̖{�B������ �{�Ɋ�������Ă��A�J�߂邾���̌����Ď��邱�Ƃ̂Ȃ����ꂳ�}�����܂����B ������Ăǂ��Ȃ́H�Ƌ^��Ɏv���Ă����̂ő��U�����B���ɂ��F�X�����[�����ڂ� �������̂ŁA���Љ�܂��傤�B �@�g�����S�̍����q�͊w�͂�ӗ~�������h�ƕ����ƁA�Ȃ�����̒ʂ�Ǝv������� �����ł��傤�B�����������̌��ʂ� �g�w�͂������Ƃ����������A�����S�������Ƃ��� ���ʂ������炵�Ă���h�Ƃ������ʊW�������Ƃ������Ƃł��B���������q����J�߂�ƁA ���͂̔���Ȃ��i���V�X�g�ɂȂ邾���A�������ŁA�������������l���邢��I�Ƃ₯�ɔ[���B �@�g�J�ߕ��ɂ͕��@������h�Ƃ������ڂ������ÁX�B���X�̔\�́i���̗ǂ��Ȃǁj��J�߂�� �w�͂����Ȃ��Ȃ��A�ǂ����ʂ̎��ɂ͍˔\�����邩�炾�Ǝv���A�������ʂ̎��ɂ͍˔\�� �������炾�Ǝv���悤�ɂȂ�B���ʂ�J�߂�ƈ������т�������Ƃ��ɉR�����X���������B �ŏ�̖J�ߕ��́u�P���ԕ��ł����ˁv�ȂǂƓw�͂������e�������邱�ƁB�������邱�Ƃ� �������т�����Ă��w�͂�����Ȃ����߂��Ǝ���l����悤�ɂȂ�̂��Ƃ��B �@�g���J���͌��ʂ�����̂��h�ɂ��ẮA�N�ł���x�͍l�������Ƃ�����̂ł� �Ȃ��ł��傤���H�u�P���ԕ����I������炲�J�����������v�Ƃ����悤�ɁA �����̌��ʂɑ��Ăł͂Ȃ��A�w�K�s�ׂ��̂��̂ɑ��āA������߂����� �i���̏ꍇ�͂P���Ԍ�j�ɑ��Ă̂��J���ɂ͌��ʂ�����̂������ł��B �@�P�X�U�O�N�ォ�猻�݂��ǐՂ������Ă���L���Ȏ����w�y���[�c�t���v���O�����x�� �����m�ł����H �@�Ꮚ���̃A�t���J�n�č��l�̂R�`�S�Ύ��U�l������ɁA�C�m���ȏ�̊w�ʂ��������S���w�� �搶���P�l���āA�P��2.5���Ԃ̓ǂݏ����Ɖ̂̃��b�X�����T�ɂT���w�����A�܂��A�P�T�Ԃ� 1.5���Ԃ̉ƒ�K��i�e�ɑ��Ă̐ϋɓI�ȉ���j���Q�N�ԑ����A������������Ȃ������q�� ��r����Ƃ��������ł��B �@���̃v���O��������u�������������̂U�Ύ��_�ł�IQ��P�X�Ύ��_�ł̍��Z���Ɨ��A���邢�� �Q�V�ł̎����Ɨ���S�O�̎��̏����ȂǁA�����S�Ă������A�S�O�Ύ��_�̑ߕߗ����Ⴂ �Ƃ������ʂ������炳��܂����B�����Ă��̃O���[�v�̐l�����ɂ́A��蔲���́A�䖝����́A �Љ�A���[�_�[�V�b�v�A�n�����Ȃǂ́g������́h�ƌ�����g��F�m�\�́h���������Ƃ� �ؖ�����Ă��܂��B��������ɂ������ɓ����g��蔲���́h�������Ƃ������Ƃł��ˁB�c������ ����ׂ��I�ł��B����ɂ��Ă����̂悤�Ȏ������X�I�ɍs�����\�ł���A�����J�Ƃ������� ���̐[���Ƃ�������_���ɋ����ł��B �@�ł́A�傫���Ȃ������F�m�\�͂͐g�ɂ��Ȃ��̂��A�Ƃ����Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��悤�ł��B ���������́A��̓I�Ɏq���ւ̐e�̊ւ������N�C�Y�`���ŏo�肵�Ă��܂��B �@�����������ł̌��ʓI�Ȑe�̊ւ����́H �@������悤�Ɍ��� �A���������m�F���� �B�����鎞�Ԃ����߂Ď�点�� �C�������ɂ��Č��Ă��� �@�����́A�C�̉��ɂ��Ă݂Ă���A�Ȃ̂������ł��B�@�̕�����悤�Ɍ����A�͑S�����ʂ� �����Ƃ������ƂŁA����y�Ȃ��̂قnj��ʂ������Ȃ��̂��Ƃ��B�e�̖������ďd�v�ŁA����� ���Ă��e���đ�ςȂ�ł��ˁ`�B �@�m�[�x���o�ϊw��܂̃V�J�S��w�b�N�}�������́A�u�e�������Ă��Ď��Ԃ������Ȃ���A ������o���邾�����Ȃ�����A�����I�ɏ����l�i�m��ƒ닳�t�j�Ȃǂŕ₦�悢�v�Əq�ׂ� ���āA����Ȃ�Ȃ�Ƃ�����ƗE�C���^�����܂��B �@�������A���������ӂ��ɋ���ɊS�������Ďq��Ă����悤�Ƃ��������͓��{�̗ǂ��Ƃ���Ȃ̂ŁA �ł��邾�������悭�A�l�Ԃ̈ꐶ����݂���Z���i�Ǝv����j�q��Ċ��Ԓ��A�e�̎��Ԃ��[���� �|���Ĉꐶ�����q������ĂĂ݂�̂��悢�Ǝv���܂��B �@����̃o�C�u���̂悤�ȁw�u�w�́v�̌o�ϊw�x�A���E�߂ł��I

- 3��4���i�y�j�v�̓����C�ɂȂ邫�������`��搶�̋L���^�厎����̌��ʁ`

���̓~�͊��g�̍����������̒�������l�����������悤�ł����A������ �����z���A�e�n���炨�Ԃ̕ւ肪�͂��n�߂܂����B �@�������Ȃ���Βg������S����L���Ǝv���Ȃ���ŁA�ǂ�����K�v �Ȃ̂�����ǁA��͂�t�̖K��͐S���e�݂܂��ˁB �@�ւ�Ƃ����A�Q�O�P�V�N�P�����ŗ��q�搶�Ɋւ���L���ɂ��đ�R�� ���������������܂����B���k�����ی�҂̕������łȂ��A�\���C���j���[�X�� ���点�Ă��������Ă��鐶�k����ȊO�̕�������ł��B���̃G�b�Z�C��ǂ�� �܂��o�܂����A�����撣��Ȃ��Ă͂Ǝv���܂����A�Ƃ͊F�l�̊��z�ł��B �@�����������̂́A���Z���̐��k����B��搶�́u���͂S�O�x�̔M�������Ă� ���b�X���ɍs�����B�M�����邩�烌�b�X���ɍs���Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ��� ���t�ɋ������̂ł��傤�A�{�[�b�Ƃ�����Ń��b�X���ɗ��܂����B���������Ă� �w�ǔ����Ȃ��B���̏�ł͉��̌�������Ȃ������̂ł����A��ŕ�������M�������� �Ƃ̂��ƁB���b�X�����e���ǂ��ł��ꂻ�̐S�ӋC���]���܂����I�ǂ��Ǝv�������Ƃ� �ϋɓI�ɔ�������̂͑f���炵�����Ƃł��I �@�ŋ߃\���C���ł́A���E���Z���������撣���Ă��܂��B�P�����ɍs��ꂽ �厎����ł͑O�N���i���������t�����Ă���܂������A�\���t�F�[�W���A �y�T�̎����ł��P�N�Ԃ̐��ʂ�������܂����B �@�ܘ_�A���̉��t�ɂ͂܂��܂��[���ɏ��ɂȂ�]�n�͎c���Ă��܂����A �\���t�F�[�W���ނ������ɂ͒������l������̂ł����A���Ɉ�ۓI�������̂́A �������I�������A�����̕s�����Ă��镔����F�����A�ǂ������炻�̕����� ���߂��邩�^���ɍl���s�����n�߂����Ƃł��B �@�ł��Ȃ����������炩�ɂ����̂ł�����A�̂̐��k�����̒��ɂ͒��߂� ���܂��Ƃ��A�ӂĕ���Ă��܂��l�����Ȃ���ł͂Ȃ������̂ł����A����厎����� ���킵���l�����́A������A�O�����Ȏp����������A�X�Ƀp���[�A�b�v���Ď��g�� �n�߂܂����B �@���\���C���ݐЂ̒��E�����́A�s�A�m�E���@�C�I�����E���y�ƁA��U�̈Ⴄ�l������ �o�����X�悭�ݐЂ��Ă��܂����A�ǂ̐�U�̐��k�������A����̎����Ŏ���̉ۑ�� �����邱�Ƃ��ł����l�q�ł��B �@��̓I�ɂ́A���t�̏ꍇ�A�X�P�[���E�A���y�W�I�Ȃǂ́A�ǂ̂悤�ȃp�^�[���̉��`�ł��A ���m�ɑ��x���グ�ĉ��t�o����悤�ɂ���Ƃ��A�̂̓���ȕȂ���������i����͒E�͂ɂ� �q����ŏI�I�ɂ͉��F��\���Ɍ��т��Ă����j�A���y�\���̂��߂̉��F�̍������ӎ����� �Ȃǂł��B �@����A�\���t�F�[�W���́A�͂�����ƌ��ʂ��o��̂ő�����̂��y�B �@�y�T�́A���ڕʂɋ�������i����͈ӎ��������Ă��ł���悤�ɂȂ�̂ł��܂� ���͂Ȃ��j�B�����́A���o�I�ȕ������������߂���ȖڂȂ̂ł����A�w���ɂ���� ���シ��]�n���[������܂��B���Y���E�a���E�������o���o���ɕ������ė������邱�Ƃ� ����悤�ɂ���i���Ȃ��Ƃ��Њ���Ă���ꍇ�������̂ŁA�����ЂƂ�������� �ڊo�܂����i���������邱�Ƃ�����j�B������Y���ǂ݁E�N���ǂ݂��R�c������̂ŁA �ł��Ȃ��Ƃ������O�Ɏ��グ�ă��b�X������i�����͊�Ɣ閧!?�j�B �@���Ȃ��Ƃ́A����܂ł��܂����Ă��Ȃ������A�Ƃ����l���w�ǂł��B����Ă��������� �ł���悤�ɂȂ�܂����A�ł���悤�ɂȂ�D���ɂȂ�B�v�̓����C�ɂȂ邫����������ł��B �@����̑厎����ŁA�����̋��ȕ�������������ɂȂ�A�F��ĂɃ����C�ɉ��t�����l�q�B �@�撣�钇�Ԃ�����ɂ���ƐL�ѕ�������Ă��܂��B �@�F�Ő����������Ȃ���A�O�����ɖ��邭���l�I��ڎw���Ċ撣���Ăق������̂ł��B �@ �@���N�̑厎����Ɋ��҂��Ă��܂��I

- 2��4���i�y�j�w���I�Ɖ����x�`�t�B�N�V��������̃q���g�`

�u�l�����ۃs�A�m�R���N�[�����ނɂ��Ă���炵����A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʔ����݂���������ǂ�ł݂Ă�B�v �@�Q�T�ԂقǑO�A���q����{��n����܂����B �@�^�C�g���́w���I�Ɖ����x�B �@�ŋ߂͖{����܂ƊH���܍�i���炢���������͓ǂ܂Ȃ��Ȃ��Ă��āA �p�������Ȃ���^�C�g��������Җ����m��Ȃ��������B�i���������̍�ҁA �Q�O�O�S�N�̖{����܂���܂��Ă���`�I�j���\�����{�ł����A������ �ǂݐ�銴���ł͂Ȃ������̂ŁA�y���y���Ə��߂̕���ǂ�ŖT��� �u���Ă����܂����B �@���ꂩ��P�T�Ԃقǂ��Ē��؏܂����\����A����b��̖{�ɂȂ������Ƃ�����A ���q�̓ǂ�Ł`�I�U�����������Ȃ����̂ŁA��������ēǂ�ł݂邱�ƂɁB �@���͕̂ς��Ă���܂����A��͂�l�����ۃs�A�m�R���N�[�������ɏ����Ă��� �Ǝv�����i�ŁA�ݒ��R�����̓m���t�B�N�V�����ɋ߂����̂́A���҂��n�� �����A�L�����N�^�[���������蕪�ނ��ꂽ���I�ȃs�A�j�X�g�������o�ꂵ�܂��B �L�����N�^�[�ݒ�ɂ͖���`�b�N�Ō������ꂵ���������c��܂����A���̏����� �`�����Ƃ��Ă���e�[�}�ƌ��t�̑��ʂ��Ɏ^�Q���ׂ��_������܂����B �@�ǂ��s�A�j�X�g�ɂȂ邽�߂ɂ͗ǂ����������Ă��邱�Ƃ��s���A�Ƃ����̂� ���̏����̂P�̃e�[�}�ł��B��҂͉��y�ɂ͑S���f�l�̂悤�ł����A���O�� �������̂��Ƃɒ��ڂ����̂͋����ł����B�g�ǂ����������Ă���h���特�y�\���� �𗧂��ʂȉ��F��\�����o����A�ܘ_����������^�����葦����A���T���u���A �ҋȁA��Ȃ����݂ɂ��Ȃ���c�ȂǂȂǁB �@�����̒��ł��G��Ă��܂����A���y�ƂɂȂ�ꍇ�A�K�v�ƌ����Ă��邢������ �v�f������܂��B�����ԗ��K�ł���̎��A�e�X�̊y��ɓK�������̓I�����i�s�A�j�X�g�� �ꍇ�́A�w�������A�肪�傫���j�A�e�p�i���l�ł���Ƃ��i�D���ǂ��ȂǁA�l�C �s�A�j�X�g�ɂȂ邽�߂ɕK�v�Ƃ������Ƃł��傤�j���̐�V�I�Ȃ��́B�����āA �o�ϓI�Ȋ�ՁA�ǂ��搶�Ɏt������A�ꏏ�Ɋ撣�钇�Ԃ�����A���y���n�߂邫������ �Ȃǂ́A���̐l����芪�����ł��B �@���������̕���͂����ɂ��ďڂ������y���邱�ƂȂ��i�l�����ۃs�A�m�R���N�[���� ���҂͂����̂Ƃ���͑����Ă��ē�����O�Ƃ������Ƃ��c�j�g�ǂ����h���V�I�Ɏ����� ���邱�Ƃ��A�s�A�j�X�g�Ƃ��Ĉꋉ�������łȂ����ƌ��߂镪����ł���ƒ��҂͓��킹�� ���܂��i�ܘ_���C�o�������Ƃ̉��y�ɂ��G�ꍇ���Ō��サ�Ă����Ƃ����A���̗v�f�ɂ��S�� �G��Ă��Ȃ���ł͂���܂��c�j�B �@�����ɓo�ꂷ��s�A�j�X�g�����́A���܂���ǂ����������Ă���Ƃ����ݒ�Ȃ̂ł����A �������܂��ꂽ�悤�ȗǂ����͌��X���܂�Ȃ���Ɏ����Ă��Ȃ��ƑʖڂȂ̂��Ƃ����ƁA �����Ƃ�����Ȃ��Ƃ����̂����̍l���ł��B �@�w�͂ň�ĂĂ����镔�����F�X�Ƃ���悤�Ɂg���h����Ă邱�Ƃ��ł��܂��B��R�� �f���炵�����y������A�P�����s�����Ƃŗǂ����������̂��̂ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̏����ł�����D��Ă���_�͉��y��\�����錾�t�̑��l���ł��B�Ȃ̒����A ����A���x�̕ω����A�l�X�ȏ�i��F�ʁA�����ăC���[�W����g���Đ������Ă��� ������ɂ��Ӗڂ��܂��B �@�Ȃ������̒��ŃC���[�W���鎞�ɕK�v�Ȃ̂́A�܂����t�ł��B���y�����t�ɒu�������� ���ƂŋȂ̐��i���͂����肵�\�������ʂɂȂ�܂��B���̋Ȃ�\������̂ɂ���Ȍ��t�� ����̂ˁ`�A�Ɗ��S������ł��B���t�̖��ɗ����t�̕�ɂƂ����܂��傤�B �@�\�z�P�Q�N�A��ނP�P�N�̔N�����|�������グ���s�A�m�R���N�[���h�L�������g�t�B�N�V�����A �������t�̃q���g���~�������ɂ��E�߂̂P���ł��B

- 1��7���i�y�j��Ղ̐l�E���q�搶

�@�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �@�t���v�킹��g���Ȍ��U�̒��A�P�����������̏o���q�߂��K��̗ǂ��̂͂��߂� �Ȃ�܂����B �@��N�P�Q���X���i���j�A�����C�^���A�̋Ȍ�����̗��ŁA�v�����X�s�[�M�� �̋Ȃɂ��ă��N�`���[���s���Ƃ������ƂŁA���߂ĎQ�����Ă݂܂����B �@�����C�^���A�̋Ȍ�����́A���q�搶�������グ��������ł��B���{�ɂ����� �C�^���A�̋Ȍ����̑�Ƃł���A�C�^���A���{��������̌��т�F�߂��C�^���A �哝�̂��� �g�C�^���A���a���A�т̐��R�������_�g�[���M�́h ����M����Ă�����B �Y��̋����ł��炵�����A������w�@�ŃC�^���A�ÓT�̋Ȍ����̎��ƂŎt�����܂����B �v�X�̍ĉ�ł����B��搶�͌�W�O�B �@����A�ꏏ�ɂ��H�������Ȃ����搶������Ă������������e�����܂�ɏՌ��I�� ���������̂ŁA�����ɋL�������Ǝv���܂��B �@�搶���W�O�܂ŗ���d�˂�ꂽ�̂́A�܂��Ɋ�ՓI�Ȃ��ƂŁA���w�Z����͌Ҋ߉��� ������R�N�ԋx�w�A��w���ƌ�A�t���j�ɂ��t���E�o�Ƃ�����a�������Ă��܂��B �Ҋ߉��̌��ǂŏ��t��̐���������Ă����ɂ�������炸�A���Z����ɖ����V����Â� �s�A�m�R���N�[���ő�R�ʁA�Y���U�Ȃ��C�������N�ɖ������y�R���N�[���E���y����� �P�ʂɓ��܁B�R���N�[�����܌㉉�t�ƂƂ��ẴL�����A���X�^�[�g�������̐t���E�o�ł����B �w���܂Ŏ߂ɂS�O�p�̋ؓ����ؒf����A�b����ꂽ�����D���Ă��܂��܂��B �@�ׂ����������Ă������߂ɉ̂����Ƃ��������ւ����܂������A�g���[�j���O�𑱂�����A �P�N�����̐t���̖�������ăC�^���A�ɗ��w�B�{��̃x���J���g���w�т܂����B�A����A �{��d���݂̔����ƃf�B�N�V�����i����j�A����銴��\���A�����ĉ��[���������e�� �C�^���A�̋Ȃ̕���ł͐��E�ɗނ�����̂��Ȃ��قǂ̋��n���J�܂����B �@�t�����X�̍˕Q�A�s�A�j�X�g�ō�ȉƂ̃s���C�O�����W�F���j�i�p�������R���Z�����@�g���[�������A ����Y��q�������j�Ƃ̉^���I�ȏo��ɂ��搶�̍˔\�͍X�ɊJ�ԁA���q�̖��͕s���̂��̂� �Ȃ�܂����B����l�̉��t�����́A����`���ł��B �@�����ɖ������P���悤�ȏΊ�̗�搶�ł����A�������ɂ��A�����Ē�q�����ɂ��������l�Ƃ��� �m���Ă��܂��B�H���̊Ԃ����B����̘A���ł����B �u���ł�������A������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��A�ł��Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ���B �@�|���܂ł��B���ȂS�O�x�̔M�����������ă��b�X���ɍs�����B�M�����邩�� �@���b�X���ɍs���Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��B���i���̂��Ɓj���������Ȃ��Ⴞ�߂���B�v �u���̕ꂪ�ˁA�t���E�o�̌�g���[�j���O�̂��ߒ��삩�瓌���ɍs�����Č��������A����܂���� �@�t�ɚg���āA�w�t��A�t��A���x�N���オ��̂ł����A���x�܂łł����A�ہI�S�x�|��Ă����A �@���͋N���オ��˂Ȃ�ʁx���Ď莆�������Ă悱������v �@�搶�̂��������Ă�����A��̊炪�����т܂����B�������o���𓌋��ł̃��b�X���ɎԂ� ���T�A��čs���Ă��ꂽ��ł������A���鎞���M���o�āA���M�̂��߂̒��˂��Q�{�ł��A��t�� �~�߂�ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���i�ƕς�炸�Ԃ��^�]���ă��b�X���ɘA��čs���Ă���܂����B ����Ȃ��Ƃ������āA�������������Ă����b�X���͋x�݂܂���ł����B �@�����̍����_�ƌ����Ă��܂�����܂łł����A���͗�搶�̂悤�ȔS�苭�����߂Ȃ��������� �D���Ȃ̂ł��B �@�搶�̂��������Ȃ���������ċ����ʂ��ł����B�܂�ŕꂪ�����Ԃ��Ă����悤����������B �@�����Ă��炦��̂��ėL��B�����Ȃ��Ƒӂ��Ă��܂�������m���Ă���̂ŁA�s���b�Ɣw�� �L�т����ł����B �@������邩�炱���̎��B����B��搶�̈�ɏ����ł��߂Â���悤�A������������������ �v���܂��B �u���ł�������A�|���܂ł��v

- 12��3���i�y�j�w�����R����������܁^�����Y��W���j�A�E�A�J�f�~�[

�@��V�O��S���{�w�����y�R���N�[���s�A�m���卂�Z�̕��������ŁA����Е��N �i�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�P�N�j������܂���܂��܂����B �ȑO�A���̗��ł����̃R���N�[���ɂ��Ď��グ�����Ƃ�����܂����A���{���� �ł͍ł����j���Â����Ђ���w���R���N�[���ł��B���w�Z�̕��̗\�I���ɍs���Ă��A �\�I�̑O�ɏ��ސR��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����炢�o��҂̃��x���������A�\�I�� �G���g���[����̂ɐ搶�̌������`�F�b�N�������Ă���̂��z���ł��܂��B ����N������܂ʼn��G���g���[����߁i���R�͖{�l�̖��_�̂��߂ɖ������Ȃ��� �����܂����c�j�A������ŏ���܂���܂��邱�Ƃ��ł��܂����i�ǂ������ł��ˁI�j�B �w���y�̗F�P�Q�����x�Ɂw�����Y��W���j�A�E�A�J�f�~�[�x�V�݂ɂ������Ă� �C���^�r���[�L�����A�J���[�y�[�W�Ɍf�ڂ���܂����B ���w�P�N�����璆�w�R�N���܂ŁA�Y��Ń��b�X��������T������̊w�Z�ł��B ���N�̕�W�͐V���P���ƐV���Q����ΏۂƂ���S�y��܂߂Ē���P�O���i���Ȃ�!!�j�B �A�c���ȃs�A�m�ȋ������Z���Ƃ��A���ɂQ��A��Ȃ̃��b�X���i�e�U�O���j�\���t�F�[�W���� ���b�X�����s���܂��B�Y��̃X�y�V�����\���X�g�v���O�����ŏ��ق��Ă���C�O�̒������t�Ƃ� ���b�X������u�\�ɂ��Ă��������A�ƃC���^�r���[�̒��ŋ����������Ă��܂�����A�܂��ƂȂ� ���̃`�����X�����ł��B �@�䂭�䂭�͏�������ь^�̈琬�V�X�e����ڎw���Ƃ������ƂŁA����܂ŋ������Y�傪 ��ԓ��Ƃ��Ă����A���t�ƂƂ��Ċw���𐢊E�ɑ���o�������ɘj��T�|�[�g�܂ł������ ����Ă���悤�ł��B�i�Ⴆ���[�i�[�~���[�W�b�N�W���p���AApple music�ALINE Music�Ȃǂ� �A�g���z�M����Ȃǁc�B�j �@�t�B�M���A�X�P�[�g�ȂǁA�I�����s�b�N�I��琬�V�X�e�����m�������ʂ��o���Ă��镪��ł́A ���w���̍�����I����������h�`���ň�ӏ��ɏW�ߎw�����Ă��܂��B�l�l�����{�e�n�� �撣��̂ɔ�ׁA�D�G�Ȓ��ԂƎh����������̂͑f���炵�����Ƃł����A�I�����s�b�N���܃��x���� �I��̉��Z���g�߂Ō���ꗝ�z�����͂����肷��A�Ƃ������Ƃ��厖�ȃ|�C���g�ł��B�I�����s�b�N �琬�R�[�`����A�����`������ɓ��ꂽ�w��������A�q�����Ƃ����Z�������ʂȂ� �߂������Ƃ��ł��܂��B �@�n���̏������g�D�ł����X�̉��y�����ł��A�����ړI�ӎ������ғ��m���������ɏW�܂鎞�́A �݂��ɐ��������������A�l�X�ȗǂ����ʂ��c���Ă��܂����B �@���̂悤�ȍ��ƓI�v���W�F�N�g���Y��Ōp���I�ɍs���Ă��炦��A�n���ɂ����̗]�g���`���A ���y�ɑ����M���v�X�R������ł��傤���A���E�I�ȉ��y�Ɣy�o�ɑ傢�ɍv�����邱�Ƃł��傤�B �@�������w�̐ݗ��̘b�����サ�Ă���Ƃ������Ƃł��̂ŁA���t��̃e�N�j�b�N�����łȂ��A �\���t�F�[�W���⒮�o�P���i����̓W���j�A�A�J�f�~�[�ł��ۑ�ɑg�ݓ�����Ă���j�A���y�� �g�ݗ��čl���邽�߂̊�b�ƂȂ镶�w�Ȃǂ̑f�{�A���E�Ŋ��邽�߂ɕK�C�̐��J���̌�w�ȂǁA �I�[���}�C�e�B�ȌP����������Ă������������ƔM�]���܂��B �@�Ȃ��Ȃ特�y�Ƃ̓X�|�[�c�I��ƈႢ�A�ꐶ��������E�Ƃł��邽�߁A�Ⴓ�ƃe�N�j�b�N�� ���ʂ��o�������ł͈ꐶ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B �@�m���ȋZ�p�Ə[���ȋ��{�̃}���A�[�W�����A���y�ƂƂ��Ă̓��B�_�ƌ����܂��傤�B �@�����ď������ȑO�̋���̏[���ɂ́A����\���C���E�V�X�e����������� ���炢�����Ɗ���Ď~�݂܂���B �@�O�Ύ�����̋���ɂ��q�������̍˔\���[���Ɉ����o�����Ƃ��ł���̂́A ����܂łɂa�������\���C���o�g�̐��k�����S���ɂ��ؖ�����Ă��܂����B �˔\�̉�������o���A���C��|���A���C��������ށA���̏�œK�ȌP�����{���A �D��S�̉肪�炿�A���R�Ǝq�������͉ԊJ���Ă����܂��B �@�C���^�r���[�̒��ŁA�����É��y�w�������A���̃v���W�F�N�g�̓X�[�p�[�L�b�Y�� ���@�����ł͂Ȃ��A�l���ꂼ��ɐ����̃^�C�~���O���Ⴂ���Z���w�ŐL�т�q������̂ŁA �Y��ɓ��w�����w���������v���W�F�N�g�̑Ώۂł���A�Ƃ��q�ׂĂ��܂����B����̊j�S�� �˂����I�m�Ȍ����ł��B �@�q������ڂ𗣂����y���݂Ȃ����ĂĂ����ƁA�O���ƐL�т鎞���ɑ������܂��B��ʂ�A �l�ɂ�肻�̎����͗l�X�ł��B �@�b�͍ŏ��ɖ߂�܂����A����̓�����m�����搶���Ɉ͂܂�A�b�܂ꂽ���̒��ł��̐L�ю����� �������Ċ撣���Ă��銛��N�̔����A���ꂩ��y���݂Ɍ�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B �@�\���C���̐��k�������ꏏ�Ɋ撣���Ă����܂��傤�I �@���܂��߂łƂ��������܂��I

- 11��5���i�y�j���ʂ��o���R���N�[���̓��X

��R�O��Q�n���s�A�m�R���N�[�����w���T�E�U�N�̕��ɂ����āA��������N �i����܍��ۃA�J�f�~�[�U�N�j���A�ŗD�G�܂���܂��܂����I �����N�͂S�̎��A�a�������\���C���N���X�ɓ����A��������𒆐S�Ƀ��b�X���� �J�n���܂����B �a�������\���C���̃��b�X���͊y�������ɒʂ��Ă��܂������A�N���X�̒��� ������Ă���s�A�m�E�́E���@�C�I�����̒��œ��Ƀs�A�m�ɋ��������������� ���Ƃ���A�A�w�O����s�A�m�̃��b�X�������悤�ɂȂ�܂����B �a�������\���C���N���X�͂U������̉̂�����ʼn̂��Ă�����̂ł����A���y �����łȂ��O����ɂ������S�������Ă��܂����B �����N�̓R���N�[�����������A�Q�n���s�A�m�R���N�[���͂P�E�Q�N�̕��ŏ���� �i���N���琧�x���ς��܂������A���̎��͏���܂��ō��܂ł����j��܂���ɁA ���R�E�S�N�̕��ŗD�G�܁A�S�N���̎��ɒ��킵���s�e�B�i�s�A�m�R���y�e�B�V���� �a���Œn���{�I�D�G�܂ƁA�����ɐ��ʂ��グ�Ă��܂����B ���N�W�����Y�呁���v���W�F�N�g��������ł́A�r�f�I�R����ʉ߂��A�Y�勳�� �� ���Ð搶�̃��b�X������u����@��Ɍb�܂�܂����B ���y�͖ܘ_�ł����A����X�|�[�c�ȂǑS�Ă̍˔\���J�Ԃ����邱�Ƃ��a������ �N���X�͖ړI�ɂ��Ă��āA���y�ȊO�̍˔\�琬�ɂ��m���Ɍ��ʂ��o���Ă��܂��B �����N���A�s�A�m�����ł͂Ȃ��A�e�j�X�������ɘr���グ�A����܍��ۃA�J�f�~�[�� �������p��͂ʼnp�����Q���̐��сB�ܘ_�\���C���̗͂����łȂ��A�����e�̋�����j�� �w�Z�̉e���Ȃǂ�����܂����A�c�����ɏ����̎h����^����i���炷��j���Ƃ� �����Ă���͂��{������̂͊m���Ȃ悤�ł��B �����N�̓\���t�F�[�W�����ǂ��ł��A���ɍ�Ȃ̊�b�ł���a���ɋ����������� ����l�q�B�V�т̉����Ŏn�߂����y���A�ނ̐��E�ς��L����b�ɂȂ��Ă���̂� ����������ł��B ��������R�O��Q�n���s�A�m�R���N�[�����w���P�E�Q�N�̕��ɂ����āAY���� �i����܍��ۃA�J�f�~�[�P�N�j�����I���܂����B Y������R����a�������\���C���N���X�ɓ������A�s�A�m�̃N���X�������� ���b�X�����Ă��܂��B���b�X���ŏK�������Ƃ��R�c�R�c�����ɏK�����Ă���A ���ɗǂ��q�̋��I���w�Z�P�N����Y������p�����Q�����i�A�o���G���撣���Ă��āA ���ꂩ�炪�y���݂ȏ��̎q�ł��B ��D���ȉ̂��̂����蒮�����肵�Ȃ���AY����̒��ɉ萶�������y�̉肪 �����L���ȉԂɂȂ�悤��Ɍ�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B ����A�\���C�����@�C�I�����`�[�����撣���Ă���̂ł����B ��Q�U����{�N���V�b�N���y�R���N�[�����w�Z���q�̕��E���Z���q�̕��ŁA �\���C���̐��k����Q�����S�����̏o������߂܂����B �S�����͒��w�Z�̕����P�Q���P�R���i�j�������V���t�H�j�[�q���Y�E �A�C���X�z�[���ŁA���Z�̕����A�����A���l�݂ȂƂ݂炢�z�[�����z�[���� �s���܂��B�����ςݏd�˂��͂��⊶�Ȃ��������A�W���͂̂��鉹�y�I�� ���t�����Ă��Ă���邱�Ƃ��F���Ă��܂��B ���N�����I������Ǝv������R���N�[���A�R���N�[���A�R���N�[���I�� ���X�������A�����Ƃ����Ԃɂ��ƂQ�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B ��N�̍������A�R���T�[�g���ɍs�������A�I�y���ɍs�������A����� �s�������A�Ƒ呛�����Ă����̂ł������A���N�͂��̊肢�������āA�X���A �P�O���A�P�P���A�P�Q���ƃR���T�[�g�O���̓��X�B�b��̔��c�����s�A�m���T�C�^���A �V���p���R���N�[���̔e�҃`���E�\���W���ƃ`�����E�~�����t���w���̃s�A�m�R���`�F���g�A �ߓ��L�q�搶�̃s�A�m���T�C�^���i���ɂ������ς��I�j�A�ǂ��������ꂪ�S�� �s�A�m�̃R���T�[�g�Ƃ�����悤�B �I�y���ɍs�������ȁ`�A���y�̃R���T�[�g���������ȁ`�A�ȂǂƖ������˂������ �����Ă��Ă͔���������`�`�`�I ���̏H�̓s�A�m�i�������Ǝv���܂��I �|�p�̏H�Ɋ��t�I �@

- 10��8���i�y�j�C�^���A�I�s

�@�X�^�P�P�`�X�^�P�W�A�C�^���A�ɍs���Ă��܂����B �@�܂��͑�P�̖ړI�ł���A�k�C�������w�E��������̐V��I�y���s���ِ푈�t�㉉�� �����B �@�O��̃\���C���G�b�Z�C�ł����b�������ʂ�A�����F���[�g�̓��[�c�@���g�����߂� �C�^���A�ʼn��t��������X�ŁA�C�^���A�E���[�c�@���g����ݒu����Ă��܂��B�܂��A ���ꖼ�ɂ����̖�������Ƃ���A��ȉƃU���h�i�[�C�i����܂łɂ�����͕p�ɂ� �U���h�i�[�C�̉̋Ȃ��̂��Ă��܂����I�j�̐��a�n�Ƃ������Ƃ�����A���y�ɂ����� ���X�Ȃ�ʎv������������`����Ă���X�ł����B�Ƃ����̂��A���̕ϓN���Ȃ��X�Ȃ̂ɁA ���ꂾ���������I���N�O�ɏ\��N����������C���I���A�T�C�Y�͏��������̂́A �~���m�̃X�J�����⃔�F�l�c�B�A�̃t�F�j�[�`�F���ɏ���Ƃ����Ȃ����������̔����� �Ȃ̂ł��B �@����̓����F���[�g�ɂ����郂�[�c�@���g�t�F�X�e�B�o���̈�Ƃ��Ă̏㉉�ł������A �����y�A�s�A�m�A�I�y���A�u����ȂǁA�P�T�Ԃɘj�胂�[�c�@���g�̉��y�𒆐S�Ƃ����Â��� �����F���[�g�s���̊e���ōs���Ă��܂����B���t�Ƃ����O���C�^���A�ȊO�̕��������A �F�X�Ȍ��ꂪ��ь������ېF�L���ȕ��͋C�B�z�e���̒��H�ŋ��R�ׂ荇�����t�����X�l�� ���b��������A�u����̂��߂ɂ��炵�Ă������y�w�҂�������c�A�C�^���A�ꂾ���łȂ��A �v�X�̌�w���ɂ��Ȃ�܂����B �@�s���ِ푈�t�́A�����̋����{�R�ƐV���{�R�Ƃ̐푈����������i�ŁA���{�R�̉|�{���g�i����j�� �V���{�R�̍��c�����A�����Č��̂R�l�ʼn�������}�h���K�[���I�y���ł��B�Â�����A �����ē��{��ł̏㉉�Ƃ������ƂŁA���Đl�̔������S�z�ł������A����̔���Ő������� ������܂����B �@���̌����͖k�C�������w�̒˓c�N�O�搶�i�����ŏo���j�ƃC�^���A�E���[�c�@���g����Ƃ� ���\�N�ɘj�鋭���q����ɂ������������̂ł��B �@���{�ɂ����郂�[�c�@���g�����̑��l�҂ł���C�V�V�q�搶����̏Љ������肵�߁A �˓c�搶���S�O��̍��Ƀ����F���[�g�̃��[�c�@���g��������K�˂ɂȂ��Ă��炨�悻�Q�O�N�A ���[�c�@���g����Ɩ��N�̂悤�Ɍ𗬂����������钆�A��̂悤�ɔ������U���h�i�[�C����� �I�y���㉉���ł�����A�Ƃ����˓c�搶�̖���������ꂽ��ł��B �@���[�c�@���g�́s�o�X�e�B�A���ƃo�X�e�B�G���k�t���ꏏ�ɏ㉉�����̂ł����A���̒��� �o���҂̂P�l���I�y�������̗����Ƀ����F���[�g�x�O�Ō��������������ہA �u���͎v�������A�w�͂����Ă����ƕK���������̂ł���v �Ƌ��Ă����˓c�搶�̏j�������Ɏc��܂����B �@����ɂ��Ă��Q�O�N�Ƃ��������Ό����|���Ė��������ɂ��ꂽ�Ȃ�đf���炵�����Ƃł��I ���s�����Ă����������v�́A�{���ɍK���҂ł���Ǝv���܂����B �@�C�^���A�Ō�̖�̓��F�l�c�B�A�E�t�F�j�[�`�F���ł̃I�y���ӏ܁B����܂ʼn��x���ς� ���Ƃ�����h�j�[�b�e�B�́s���̖���t�ł������A�ߑ������o���~���[�W�J���̂悤�� �d���ĕ��ŁA���y���A���[�e�B�̎���̂悤�Ȍ��Ȃɒ����ɉ��t���錴�T��`�Ƃ͐^�t�� ���R�ȕ����������Ă��āA����ɂ���ĉ��y�̕\���̕��@���ω����邱�Ƃ�������������B �@�A�f�B�[�i���̃\�v���m�A�C���[�i�E�h�����E�X�J�����A�̂����Z�����Q�Ŕ�����������A ����̍���������Ă��܂����B �@���������C�^���A�ݏZ����́A�R���s���[�^�[�Ń`�P�b�g�̍w�����ł��Ȃ��������Ƃ���A �t�F�j�[�`�F���̃`�P�b�g����͍���̏�Ȃ��������߁A���߂Ē��ɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B ���F���f�B�́s�֕P�t��s���S���b�g�t���������ꂽ�`������I�y������ŁA�����̎��̍��� �ł��L���ł��B �@�P�X�X�U�N�̕s�R�ɂ��Ђɂ��S�Ă��Ă��܂��܂������A�t�F�j�[�`�F�i�s�����j�� ���ɑ��������A�����ɍČ�����܂����B���ۂɒ����t�F�j�[�`�F�ł̃I�y���͂��̖��ɒp���Ȃ� �������ȓ��e�ł����B �@�삯���̃C�^���A�؍݂ł������A�v�̃I�y���o���ƃt�F�j�[�`�F����ł̃I�y���ӏ܂Ƃ����A �l���ő勉�̃C�x���g�̂��A�ŁA�����Ă���K���i�ł����P�T�Ԃł����I

- 9��10���i�y�j�I�y���s���ِ푈�t�C�^���A����

�@���͂��̉āA��������Ă�����N���l�̃X�g�C�b�N�ȉċx�݂��߂����܂����B ���̐��N�A���s�ɍs���Ă��Ȃ��̂ŁA���s�ɂ��������ȁ`�A�Ɗ���Ă�����A �v�����������H�A�ǂ��@������Ă��܂����B �@�v�̏�������k�C�������w�E�������ꂪ��N�̎D�y�I�y���ՂŐ���㉉���� �V��I�y���s���ِ푈�t���A�C�^���A�E�����F���[�g�̃U���h�i�[�C����ōĉ� ���邱�ƂɂȂ�A�v�̏o���ɔ������̂���`���ŃC�^���A�ɍs�����Ƃ��ł��܂��B �@�I�y���s���ِ푈�t�́A�������N�Ɏn�܂������]�˖��{�R�Ɩ����V���{�R�ɂ�� �퓬�ł���A�g���ِ푈�h�i���{�Ō�̓����j��`������i�ŁA�����{�R���فE �|�{���g�ƁA�V���{�R�Q�d�E���c�����A�����Č��̂R�l�ɂ���ĉ������� �}�h���J�[���E�I�y���ł��B �@�v�͉|�{���g���ŏo���A���{��ŏ㉉����܂��B �@���ꂪ���郍���F���[�g�̓I�[�X�g���A����C�^���A�ɓ����Ă����̒��ŁA������ �Ԃ��ނ���A���v�X�R�����z���铻�̂P�A�L���ȃu�����i�[���̋߂��Ɉʒu���܂��B �Q�[�e������Ă����C�^���A�ւ̗���Ԃ�w�C�^���A�I�s�x�̒��ŁA��]�ɖ����� �u�����i�[���z���̋L�q������܂����A���̃��[�c�@���g���C�^���A�ɗ������ہA �����F���[�g�ɗ������C�^���A�ŏ��߂ẴR���T�[�g���s�������Ƃ���A���̒n�ɂ� �C�^���A�E���[�c�@���g����̖{�����ݗ�����Ă��܂��B �@����́A�����P�T�Ԃ̑؍݂ŁA�m�ÁA�f�o�A�{�Ԃ������A�A���v�X�̘[�Ƃ��� �n���̂��߁A�~���m�̗F�l�Ɉ����A�E�B���h�[�V���b�s���O�i�C�^���A�l�̃Z���X�� �z���������c�I�j������A���p�قɍs���A�ό�����c���A���s�炵�����Ƃ��肽�����Ƃ� �����ł��Ȃ��ł��낤�Ƒz�����Ă��܂��c�j�āI �@�C�^���A�Ȃ̂ŁA�ǂ��ɍs���Ă������͔��������ł��傤���A�R�̌i�F���������͂��A ���ł��~����������ꂽ��o�`��������̂ŁA���X�ɐߓx�������čs���Ă��悤�Ǝv���܂��I �@�C�^���A�ő�̌K���_�ΔȂɂ���A�厍�l�_���k���c�B�I�̏I�̐��ƃ��B�b�g���A�[���E �f�b���E�C�^���A�[�j�����w���A�I�y�����㉉���i���͗����ł����c�j�A���F�l�c�B�A�� �P�{�I�y�����ӏ܂��A�ƕ���̂悤�ȗ��ɍs���Ă��܂��I �@���̊Ԃ̂P�T�ԁA���̃N���X�͂��x�݂����������܂��B �@�h��������Ղ荷���グ�܂�����A����������K���Ă����Ă��������ˁI�I

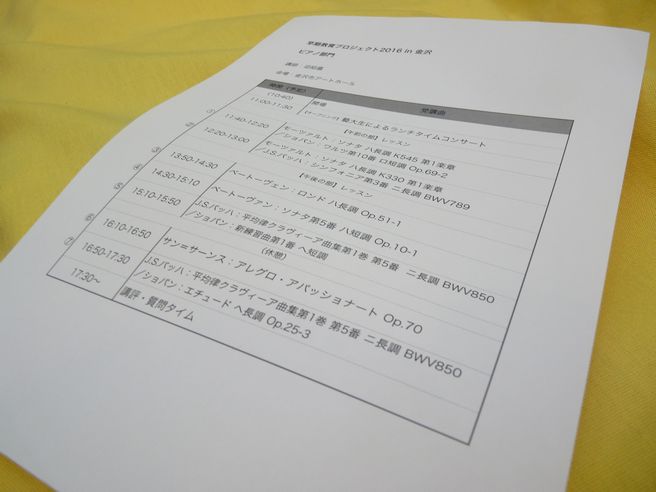

- 9��3���i�y�j�Y��u��������v���W�F�N�g2016 in ����v

�@�ċx�݂����������߂����ł����ł��傤���H�@�R��C�ւ̃L�����v�A ���Ƒ������Ă̂����s�ȂǁA���W���[�⃔�@�J���X���y���ޕ����������A �R���N�[���i�w���R���N�[���͉ĂɏW�����Ă���I�j�A���É��y�ՃZ�~�i�[�Ȃǂ� �����n�ōs����Ċ��Z�~�i�[��e���y��w�̉Ċ��u�K�A�X�|�[�c���撣���Ă��� �l�͑������������X�A��Z���ł��ꂼ��̗L�Ӌ`�ȉĂ��߂����ꂽ���ƂƎv���܂��B �@�W���R�P���i���j�A�ȑO���̗��ł����Љ�����Ƃ�����A�����Ȋw�ȍ�����w �@�\�������ƁA�����Y�p��w���y�w���w��������v���W�F�N�g�Q�O�P�U in����x�ɁA �\���C���̐��k����j�N�����O�̃r�f�I�R����ʉ߂��A��u���Ă��܂����B �@���̊��́A�n���ɕ�炷�q���������s�S���܂Ń��b�X���ɒʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ� �n���f�B�������ł��������A���ŏI��点�Ȃ����߂̎x�����Ƃł��B�Q�O�P�T�N ���炱��܂łɁA�a�̎R�E�l���E���E�k��B���A�e�n�Ńs�A�m�A���@�C�I�����A �`�F���̃R�[�X���J�Â���Ă��܂����B �@�c�O�Ȃ��玄�͍��b�X�����ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ������̂ł����A�Y��� �� ���� �����ɂ��A�ׂ������ʓI�ȃ��b�X���͂ƂĂ��y���������ƁA�j�N����� ����܂����B �@��u���͏��w�S�N�����璆�w�Q�N���܂ł̂V�l�A�ǂ̐��k������P�����s���͂��� �f���炵�����t�����Ă��������ł��B �@�Y�勳�����璼�ڃ��b�X�������邾���łȂ��A�D�G�Ȑ��k��������u���� ���b�X���������Ղ蒮�����Ƃ��ł��A��������u���͖����B��u���ɂƂ��Ă͂Ȃ�� �K���Ȋ��ƌ����܂��傤���I �@���搶���A�q�ǂ��ɂ�������Ղ����邭���J�ɋ����Ă�������A�s�A�m��e�����Ƃ� �v�X�D���ɂȂ����I�Ƃ͖{�l�̊��z�ł��B

- 8��6���i�y�j�t�B�M���A�X�P�[�g�R�[�`�̍u��

�@�Y���ōs��ꂽ�A�t�B�M���A�X�P�[�g�R�[�`�����M�v���̍u����ɍs���Ă��܂����B �@�������̓I�����s�b�N��_���X�g��c�^���̃R�[�`�Ƃ��ėL���ł����A�����g�� �S���{�I�茠���P�O�A�e�������т������A���삳��ł��鍲���L���A���얫�A����͎}�A ����F�����ȂǁA�����̃I�����s�b�N�I�����Ă��R�[�`�ł��B �@�����A�^�ʖځA�Ƃ�����ۂ��鍲�����ł����A���b���ɂȂ���e����ۂ��̂܂܁A ����Ȃ������Ƃ��邱�ƂȂ��c�X�ƌ���Ă��������܂����B �@ �@��ۂɎc�������b�͎��̂U�ł��B ���X�P�[�g�̗͑͂��g���̂łT���Ԕ��̗��K�����̌��E�����A�����̓R�[�`�ɂȂ�P�R���� �@�X�P�[�g�C�𗚂����܂܂��������Ƃ�����B���ł��l�̂R�`�S�{���K���Ă����B���܂� �@�y���������Ƃ͈�x���Ȃ��Ƃ����̂��ŏI�̎v�����B ���L���ȑI��̊�������J��Ԃ��J��Ԃ��b���A���z����`���邱�Ƃɂ��Ă���B �������v���O�������P�N�������Ă��ł���悤�ɂȂ�Ȃ������q���������A���������� �@���߂悤�A�ƌ��ɂ������Ƃ�����B���̌�A���̎q�͂P���������K�����Ȃ��Ȃ����B �@�������A�����ɗ��K���ĊJ���A�����ɒ��ׂ�悤�ɂȂ����B�P�X�U�S�N�̓����I�����s�b�N�� �@�o�ꂷ��܂Ő��������B�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����߂Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ� �@���̎q�ɋ�����ꂽ�B �����g�������قǏd�v������Ȃ���������A���g���̕K�v���������Đ搶�ɋ����� �@�����ɍs�����B�X�P�[�g�I��͋��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ƒf��ꂽ���A������������ �@�g���[�j���O���n�߂Ă�������B�K�i���P�O�O�i�ȏ�삯���g���[�j���O�͍Ōオ �@�����オ��悤�ȏ�Ԃ��������A�Q�T�Ԗڂ����܂ő����ď�邱�Ƃ��ł���悤�� �@�Ȃ����B�������炨�肢�����Ďn�߂��̂Ŗ����Ƃ͌����Ȃ������̂����L�c�������B �@��x�ǂ�j��ƁA�����I�ɓ�����悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�m�����B�y�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A �@�������Ƃ����S��A�����Ƃ���Ăق����B ����̎����ł���悤�ɂȂ�����A����ł悢�Ǝv��Ȃ����ƁB���E��ɂȂ��Ă� �@�I���ł͂Ȃ��B����Ɛ�ɉ�����������B�J��Ԃ��ƐV�������E������������B ���P�̃N���X���x�̎��͂łQ�̃`�[���ɕ����A�Q�`�R�T�ԌP������B �@���̃`�[�������ɈႢ�Ȃ��Ɛ搶���v�����`�[���̕������Ƃ������v������B �@�ǂ�ȏꍇ�ł����̎q�͏�肭�����Ǝv���������悢�B�x�X�g��s�����āI �@���E��̑I����琬�����R�[�`�̌��t�͂P�P�Ɋܒ~������܂��B�I��琬�� ��̗��ꂪ�ł��A���N���������Ƃ��J��Ԃ��A�����͊y�ɂȂ邱�Ƃ����낤���� ����̎҂͎v���Ƃ���ł����A�����R�[�`�͌J��Ԃ��u�y�Ȃ��Ƃ͖��������v�� ��������Ă��܂����B �@�����̗��K�͎����̌��E���ďI��点��悤�ɂ��Ă���B�����̑S�͂������� ���\�����L�������Ă����A�ƍŌ�ɏq�ׂ�ꂽ���t����ۓI�ł����B �@���E��͊y����Ȃ���ł��B �@�X�|�[�c�̃R�[�`�Ƃ�����苁���҂̗l���Ɍ�����̂́A�����������������X�� �c�����ォ��d�˂Ă���ꂽ����ɈႢ����܂���B �@�M�O�������Ĉꐶ���|���ē������߂��ς��Ɗy�����B �@��ςȂ��Ƃ͓�����O�̂��ƁB �@��������Đ����������w�т܂����B �@���߂�̂͂P���łł��邱�ƁB���߂��撣�邱�ƂŁA���������Ĉꐶ�����邱�Ƃ� �ł���B�y���Đ����������ǂ��ƍl����l�͐l���̊y���݂�������Ă���Ǝ��͎v���܂��B �@�g���߂��撣�邱�Ƃ͊y����Ȃ��h �@�撣���Ă���l�̋��ʎv�����ĉ������z�b�Ƃ����C���ɂȂ�܂����B �@�ł����������Đ����邱�Ƃ͐h����������Ȃ��B�L���L���P�����ڂƊ�Ƒ̂������A ���ʂ��o�������Ȃ������̐l�Ɋ�]�Ɩ���^���邱�Ƃ��ł���I �@�f�G�Ȑ��������Ċm�F�ł����M�d�ȍu����ł����B �@

- 7��2���i�y�j���ꂱ���A�g����h�̖���

�@�\���C���������y�����E�O���s���̍ő�C�x���g�w�\���C���R���T�[�g�x���A �U���Q�U���i���j�ɍs���܂����B �@���i�́A�Q�O��̎���肸���ƌ��C�ŁA�Q�O��Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����炢�����Ă���� �������Ă��鎄�ł����A���̃\���C���R���T�[�g�̏������Ԓ��Ɋւ��ẮA�S�Ă̗͂� �z������邩�Ǝv�����A�̗͂����Ղ��A�j�������A�̏d���������܂��B�i���ہA�����ڂ� �S���ς��܂���I�j �@�������𒍂�����Ŏd�グ����`�������k����A�\���C���̐搶�ɏK�������Ƃ��A �����P�l�̗͂Ō����ɏK�����{�Ԃ��}���邱�Ƃ��ł������_�I�ɑ�l�̐��k����A�M�S�� �}�}��p�p�̋��͂̉��A�ꐶ�������K�ɗ��ł������k����c���X�A�d�グ���̌`�Ԃ� �ǂ��ł���A�W���͟���A�������̉��t���I���Ă��ꂽ���k����S���ɁA�ɂ��݂Ȃ� �����������܂��B �@���\��̑I�Ȃ�����ہA�搶���́A���݂̂��̎q�̎��͂�i�A�v���O�����̔z�� �l�����܂��B���ݏK���Ă��郌�x����菭���w�L�т����Ȃ̕��������C���o��q������A �t�ɂ��܂����Ȃ�^����Ɨ�������ł��܂��q��������A�K�����Ă���e�N�j�b�N�� ���ʼn��t�ł���Ȃ�I�Ԃ��A�l�O�ʼn��t����Ƃ����@����g���āA�K�����Ă��Ȃ��e�N�j�b�N�� �撣���Ď�ɏC�߂����悤�Ǝ��݂邩�ɂ���Ă��Ȃ͕ς���Ă��܂��B �@���b�X���Őڂ��Ă���ƈ�l��l�̐��i�͒͂߂Ă��܂�����A�ǂ̒��x�̎��͂�����A ���i�͂��̂悤������A����͂��̋Ȃ��悢�ł��낤�ƁA���t����Ȃ����܂��Ă�����ł����A ����͑�R�̐搶�����A����I�Ȃ�I�сA���̎��ɂ��v�������Ȃ���J(�I)�ƁA��т� �����炵�Ă��ꂽ�̂ł����B �@�l�͐������܂��B����͂Q�̂��Ƃł�������������Ă��炢�܂����B���ɂ͐��k���� ����������]�ꍇ���������悤�ł����A�����̐搶���A���͈ȏ�Ǝv����Ȃ��ۑ�Ƃ��� �I�т܂����B �@�ܘ_�A��Ȃ�I�q�����ɂƂ��āA�����̋Ȃ͋Z�p�I�ɔ��ɍ���ŁA���\��� �P�O�����O�ɂȂ��Ă��ׂ����p�b�Z�[�W�̈Õ����܂܂Ȃ炸�A������{���{���c�A�ȏ�ԁB �P�O���O�Ɏw���v���悤�ɓ������Õ������ڂ��Ȃ��A�Ƃ����̂́A�{�l�ɂƂ��Ă��Ȃ�� �v���b�V���[�ł��B�i���ꂪ�v���b�V���[�Ɋ����Ȃ��悤���ƍ����ł��Ȃ��̂ŁA�v���b�V���[�� ������̂͑吳���I�Ȃ̂ł����c�B�j���̂悤�ȏꍇ�A���_���w�E���A��B���邽�߂� �P�O���ԃv���O������g�݂܂��B����A�q�������̐������������̂́A�X�y�V�����v���O���� �������s�̍ہA�����L�c�����e�ɂ��������ނ��ƂȂ��A���R���邱�Ƃ��Ȃ��A�Ȃ�ƂȂ� ���������ɂ��Ă���p���������ł����B �@�ߋ��A���x�ƂȂ������悤�Ȍo�������Ă������A�U�X�������蔽�R�����藎�����肵����A ���̋ǖʂ����z���A���K�ɗ�݁A���̌��ʗǂ����t���ł��āA�F�ɖJ�߂�ꂽ�o�����ނ�� �^�t�ɕς����̂ł��傤�B �@���̂悤�ɏ����Ȕނ�̐��_�I�Ȑ����ɂ͖ڂ���������̂�����܂����B���_�I�Ȗʂ����łȂ��A ����͑S���̎��͂��A�b�v�A�Ȃ̓�x���ڂɌ����ďオ�������Ƃł������������ł��܂����B �u���\�����ǂ��R���T�[�g�̌`���ōs���̂ŁA�v���̉��t�Ƃ̂悤�ɂ��q�l�Ƀx�X�g�� �@���t�����Ă��������v �u�������l�̐l�����ς��悤�ȁA�S�̂��������A�����ĉ��y�I�ȉ��t�����Ă��������v �Ƙb���ƁA�c���ł�������Ɨ������Ă���܂��B������S�Ύ��̏�����̎q��������A �Ō�̐��k�܂ŏW���͂̐�Ȃ����͓I�ȉ��t�����Ă���܂����B �@���ꂱ���A�g����h�̖����ł��I �@�S�O�b�Ԋu�̐�ڂȂ����k�����̉��t���������悻�S���ԁA�P�l�̐��k������ �R�炷���ƂȂ����͕��䑳�Œ��������܂��B�F�����ɉ��t���Ă����̂ŁA������ԂɂȂ� ���܂��A����͂���͊y�������Ԃł��B �@���k�����͑S���v���̉��y�ƂɂȂ��ł͂���܂���B���̎q�����ɖ������ł��̐����� �w��������͉̂��̂��B�g�����ƌ��߂����Ƃ͕K��������������h�Ƃ����o�����A�����ǂ�� �ɂ�����Ă��l���̗ƂɂȂ�ƐM���Ă��邩��ł��B �@�����v�������L���ĉ�����\���C���̕ی�҂̕��X�̂����͂ɂ͂������ӂ��Ă��܂��B �ǂ�Ȃɐ��k����̂��K��@���Ă��A�ی�҂̊F�������������������ċ��͂��Ă������� ����ł��B �@�R���T�[�g��R���N�[���A�����ĎO�ɃK���K���ɑ����ׂ낤�Ɓi�{���͂����Ƃ� �����Ȃ����c�j�A���ꂩ����F����ɃG�l���M�[�𒍂�������̂���A�ƌ��S�����Ă��ꂽ �f���炵���R���T�[�g�ł����B

- 6��4���i�y�j���E�G�E�G��

�@�ŋߑ��q����Z�̕������Z�ɓ��w�������߁A���w������A���w���A���ƎQ�ρA����A �ݍZ���̉��y��X�c�A�܂��Q�������o���Ȃ��̂ɖ�L�Ə��ɑ����^�ԋ@������܂����B �@�����w�����������̏��w���ӂ́A�\�Q���A�R�A����A�Z�{�Ƃَ͈����́A �����ۂ��G���̕��͋C���c��X�ł����B�i���ł��悢�Ĕz�ɃA�����͂��̕��͋C���c���Ă���c�j �@�������ȉf��ق�Â��H���A�C���`�L���ۂ���������ׂ�X�܂͏����Ă������ȃr���� ���đւ����A���Q�҂ň��Ă����������ɂ͍����̃J�t�F���������сA���Ȃ���p���� �l���ł��B�O�ς͈ȑO�ƕς��Ȃ��������̔��p�ق��A����Ȏ���̃u���b�V���A�b�v�� �h������Ă��A��������ς��f�G�ȋ�Ԃɗl�ς�肵�܂����B �@���p�ق̊��W�����͓I�ŁA���t�A�����s���p�قł̓��l�b�T���X���\������ �{�b�e�B�`�F�b���W���|����A�ȑO����ӏ܂����������w�����O���m�̗�q�x�w������ �V���l�b�^�̏ё��x���������芬�\���邱�Ƃ��ł��܂����B �@�{�b�e�B�`�F�b���W��̎ቫ�W�͋�O���̐l�C�ŁA�s���p�ق̎�����Q��蔼���� �s�ł����Ƙb��ɂȂ�܂����B�i�c�O�Ȃ��炻�̍s��ɉ����̗͂͂͂������I�j �@�������m���p�قł͂U���P�Q���܂ŃJ�����@�b�W���W���J�Â���Ă��܂��B �@�������m���p�ق̌����͂V�����̋������E���A�w���E�R���r���W�G�̍�i�Q�x�� ��Ƃ��āA�h�b�n�l�n�r�i�C�R���X�j����g���E��Y�ꗗ�\�ւ̋L�ڂ��K���h�Ɗ����� �Ȃ���A����j���[�X�ɂȂ�܂����B�܂��ɍ����{�I�b��̌������ƌ����܂��B �@�����Y��̔��p�w���̍Z�����\���N�O�ɐ�������A���������������Ƃ͑S���ʂ� �X�^�C���b�V���ȍZ�ɂɐ��܂�ς��܂����B��ʂɌ��J����Ă����Y����p�ق́A �Y��R���N�V�����̏�ݓW���͂��߁A�F�X�Ȋ��W�����͓I�ł��B���p�ٓ��ɂ� �I�[�N���̃J�t�F���Y��O�b�Y�̔��̃u�[�X������A�Y��I���W�i���̃m�[�g�Ȃǂ� ������w�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�Y��́A�ӊO�ɂ��J���A���ÁA��ʖƂ������A������J���炪���ߋ����B���w�� ���Ε����Ɍ������ƁA�Â��ǂ�����������Ղ�̏����̒����L�����Ă��܂��B�ؑ��� �������������������f�G�ȃJ�t�F�A�̂��炠���ʂ�����M�̐��X�ȂǂƂ��ɁA�����݉�����A ���S������A�����������ɐ��ŁA�l�X�̐��������Â��Ă��܂��B �@�Y��͐��N�O����V�������g�݂��n�߂܂����B�n���ɏZ��ł��鏬�E���w�����Y��� �����w���o�����ċ�����g�o�����b�X���h�A���Z�𑲋Ƃ��Ȃ��Ă����͂�������Y��� �i���ł���g��ы����x�h�i���̗��ł��ȑO���グ�܂����j�A����w�ł͓�����O�� �s���Ă����g��w���J���h�̊J�n�ȂǁB �@��w���J���ɂ͗l�X�ȉ��y���N�`���[���J�Â����悤�ł�����A���ꂩ��i�w�� �ڎw���w���̕������Ƒ����A���w���Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B �@���܂�m���Ă��܂��A�Y���i�Y�啍�����Z�j�͌��J�̉��t������A��N��ʂ��� �Z���O�ʼn��t����Â��Ă��܂��B �@�Y��̑�w�Ձi�������Y�Ձj�A��w���J�A�Y���̌��J���t��ȂǂŁA�w���̉��t������A �͂��܂��Y��q�������ɏA�C�����㓌�ʎO�Y�ƌۓ��̃R���{���t����͂��߂Ƃ����Y���É��t�� �i�Y��Z���t�y���ŊJ�Áj��A���p�ق��ӏ܂����Ă�A�V�����ϐg�������ł̔����������H���� �J����̎U������y���݂��������̂��ꋻ�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����A���͖S���������q�e���̘^���������s�A�m�ŕ������A���̎����s�A�m���t�ƃx������ �t�B���̃����o�[�����t����Ƃ������ɂ��A�V���[�x���g�w���x��t�y���Œ����Ă��܂����B �����s�A�m�ւ̑ł����݂̒������\���C���̖����u�t�������t���Z�����搶�i�\���C���ł͖{���� �����Ă��������Ă��܂������c�j���s�����Ƃ����L����ǂ݁A�����������Ē����ɍs������ł��B �H�샊�q�e���Ƃ̑��̍��������t�͑�ϋ����[�����̂ŁA�@��������炻�̃R���T�[�g�ɂ��� �܂����̗��Ŏ��グ�悤�Ǝv���Ă��܂��B �@�I����A�t���ɐ�����Ȃ����̏�����������ċA��C�����悳�Ƃ�������I �@����A�F�l�ɂ�������Ă����������Ƃ������߂������܂��I

- 5��7���i�y�j�\���t�F�[�W������̏d�v��